Arnaud Prié †

The Fillot wine warehouses at Gentilly, Val-de-Marne

Résumé Avant leur démolition, nous faisons un état des lieux des entrepôts de vin Fillot, construits en 1908 à Gentilly. L'entreprise Fillot était stratégiquement située à la limite de l'octroi parisien de Gentilly, facilitant sa distribution auprès des cafés et restaurants. Le développement

économique de ce secteur au XIXe siècle est retracé. Les bâtiments, comprenant des bureaux, des ateliers, des lieux de stockage (chai) et de vie, étaient encore en activité en 2021. Les vins étaient assemblés, filtrés, élevés en foudres, puis stockés et mis en tonneaux prêts à la vente. Le mobilier de

tonnellerie encore présent est inventorié.

Abstract Prior to demolition, an inventory was made of the Fillot wine warehouses built in Gentilly in 1908. The Fillot business was strategically situated at the edge of the Parisian toll-gate in Gentilly, thus facilitating the supply of wine to cafés and restaurants. The article recounts the economic growth of the wine trade in the 19th century. The buildings, consisting of offices, workshops, wine cellars and housing were still in use in 2021. Wines were gathered, filtered, raised and stored in vats before being moved into casks. The furniture still extant was also inventoried.

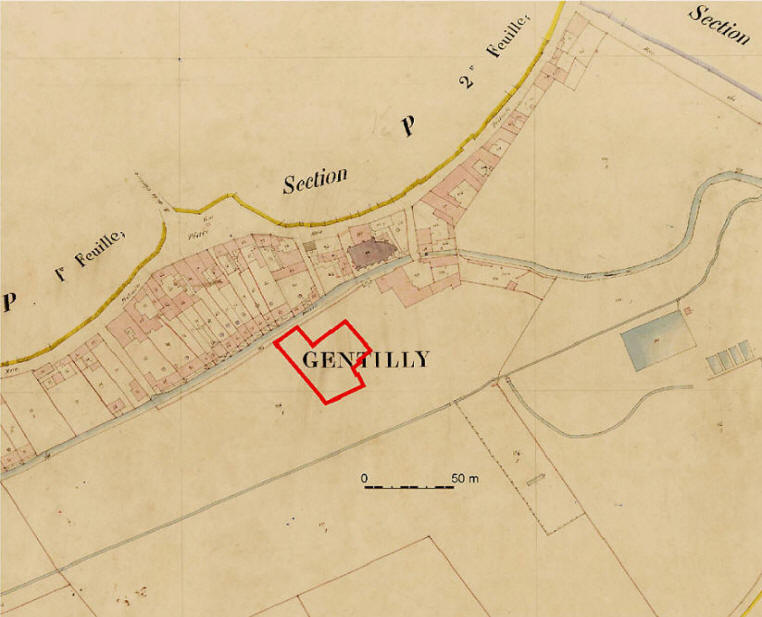

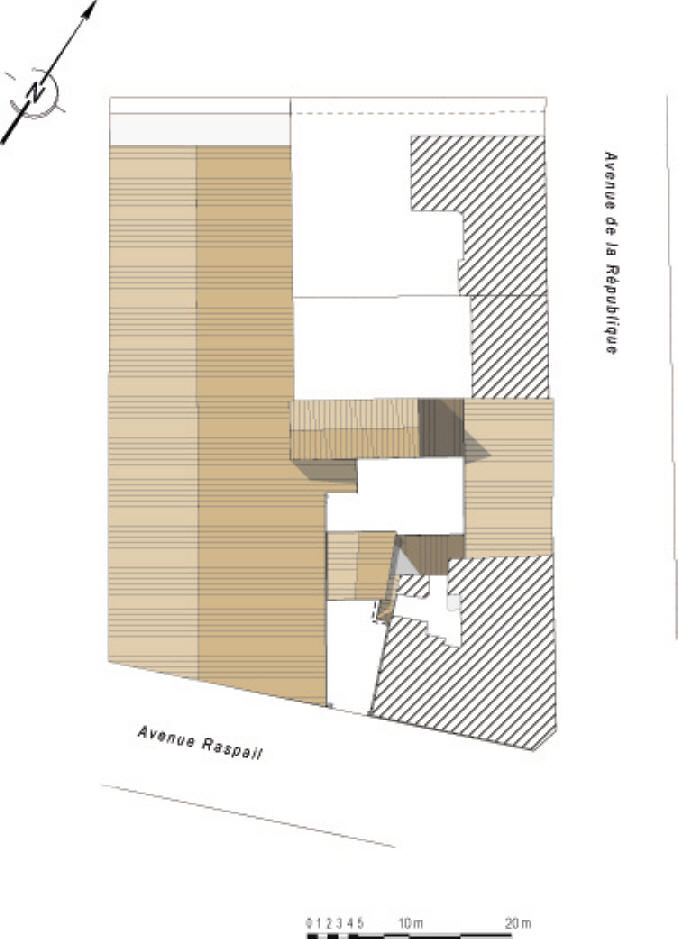

Ce modeste article, relativement descriptif, vise à faire un état des lieux des bâtiments de l’entreprise Fillot (vente de vins), construits en 1908 à Gentilly. Ils comportent des bureaux, des ateliers (tonnellerie, nettoyage), des lieux de stockage (quai, chai, hangar, fenil) et des logements (écurie, appartement). Peu modifiés depuis, ils ont été répertoriés par les services de l’inventaire général comme un ensemble patrimonial remarquable (fiches Mérimée). Notre présentation tente une ultime observation de cet ensemble à l’état complet, avant sa démolition. La commune de Gentilly s’étend sur les coteaux et la vallée de la Bièvre, au nord-ouest du département du Val-de-Marne. Elle est mitoyenne de Paris. Les bâtiments décrits se trouvent au 22, boulevard Raspail, au sud de l’église Saint-Saturnin et de la Bièvre canalisée, à l’ouest du carrefour entre les avenues de la République et Raspail. Le village de Gentilly (département de la Seine, arrondissement de Sceaux, canton de Villejuif, diocèse de Paris) comportait 514 habitants en 1726 (Lebeuf 1883), et 1600 habitants en 1817, se divisait en deux hameaux : le Petit-Gentilly (ou « Gentilli ») et le Grand-Gentilly. D’autres hameaux étaient rattachés : Croulebarbe, Italie, Maison-Blanche (entre les routes de Choisy et de Fontainebleau, c’est-à-dire l’avenue d’Italie, la Glacière, et la Butte-aux-Cailles, lieux aujourd’hui quartiers de la commune de Paris. Au XVIIIe siècle, la paroisse de Gentilly avait donc une surface environ quatre fois plus importante que la commune actuelle (voir par exemple carte dite des chasses du Roi, 1773). En 1840, la construction de l’enceinte de Paris dite de Thiers coupe la commune en deux et isole les quartiers de Maison-Blanche et de la Glacière (dit Le Petit-Gentilly). Ils connaissent un rapide lotissement et le 1er janvier 1860, ils furent officiellement rattachés à Paris. En 1896, Gentilly fut à nouveau divisé et Le Kremlin-Bicêtre devint une commune distincte.

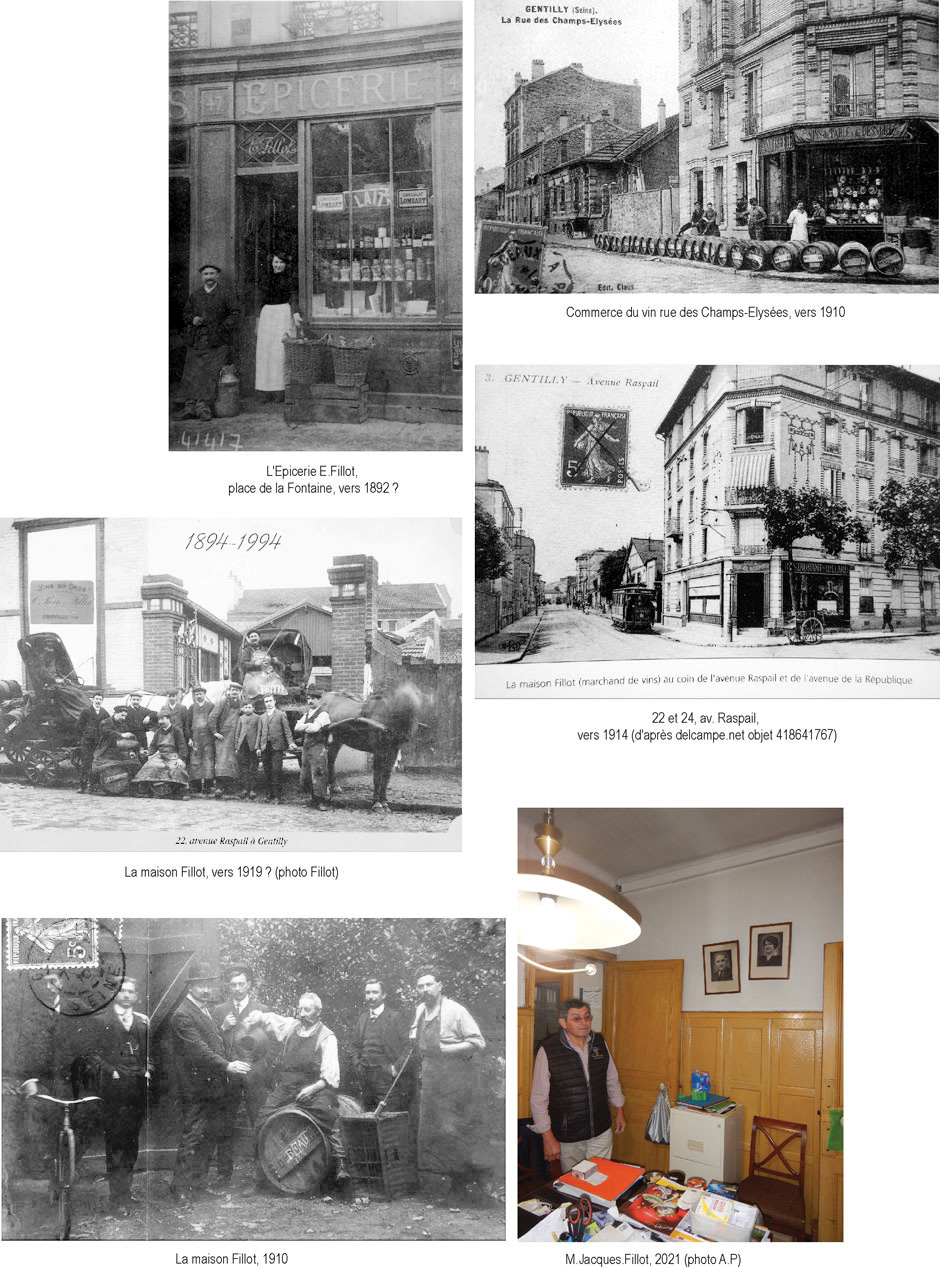

1 - Histoire du commerce Fillot Les gentilléens de la seconde moitié du XIXe siècle étaient en majorité de modestes ouvriers. Les carrières disparaissaient, les blanchisseries régressaient, les industries du cuir perduraient. Ce sont les industries alimentaires qui se développaient, en lien avec le progrès du trafic ferroviaire, l’évolution du niveau de vie et du régime alimentaire urbain, la croissance du marché parisien. D’où l’essor des industries de la conserve (Dagousset en 1854), de la biscuiterie (Sigaut en 1845) et de la chocolaterie. L’industrie chimique ou métallurgique est également présente (Byla en 1892, Facom). La fin du XIXe siècle est pour Gentilly le début d’une période d’intense urbanisation : la population double de 1891 à 1911 (Leveau-Fernandez dans L’Yvonnet 1996, p.109). Au sud de la porte parisienne dite de Gentilly et de son octroi, et du fait de la proximité de la Bièvre, étaient installés à la fin du XIXe siècle autour de l’avenue Raspail, au moins six mégisseries, une manufacture de baleines de corne pour les robes et corsets (1885), un entrepreneur de gros camionnage (1898) et un bureau de tabac (Fillot 1994), ainsi que des tanneries, corroiries et de la culture de moutarde (Fig. 2). Le bourg en général comportait des commerces comme la boutique de confiseries, desserts et vins de l’avenue des champs Elysées et l’épicerie d’Exalt Fillot (carte postales). (Fig. 3).

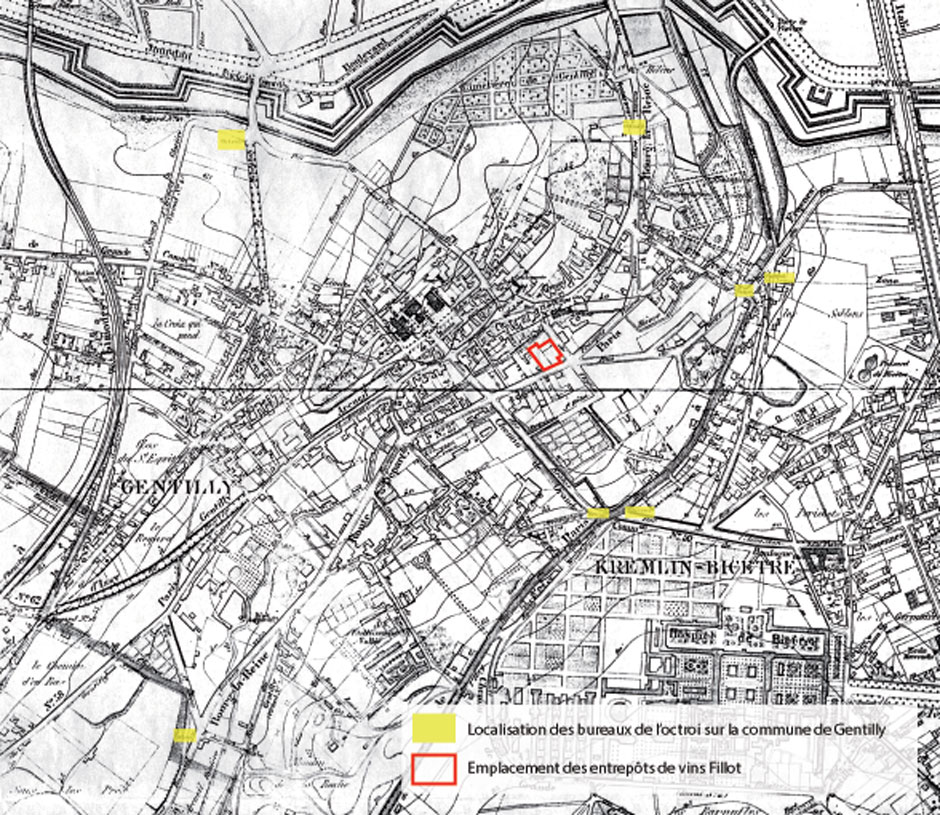

En 1894, Charles Pierre, tonnelier à Gentilly, et Léon Fillot, comptable au Bon Marché, créent leur établissement de vente de vins aux cafés, restaurants et particuliers. Leur entrepôt est judicieusement installé en limite extérieure de la barrière de l’octroi [2], qui ne compte encore en 1906, pas moins de six bureaux sur la commune de Gentilly (Bournon 1906, p. 46). Sur cette commune, l’octroi en son état final, se présente sous la forme d’une constellation de petits bureaux répartis en divers points routiers stratègiques [3] (Fig. 4).

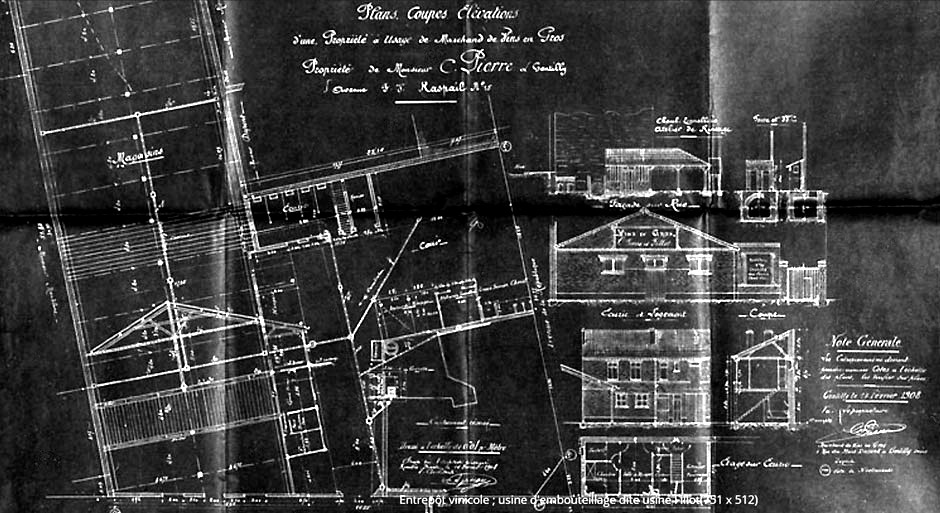

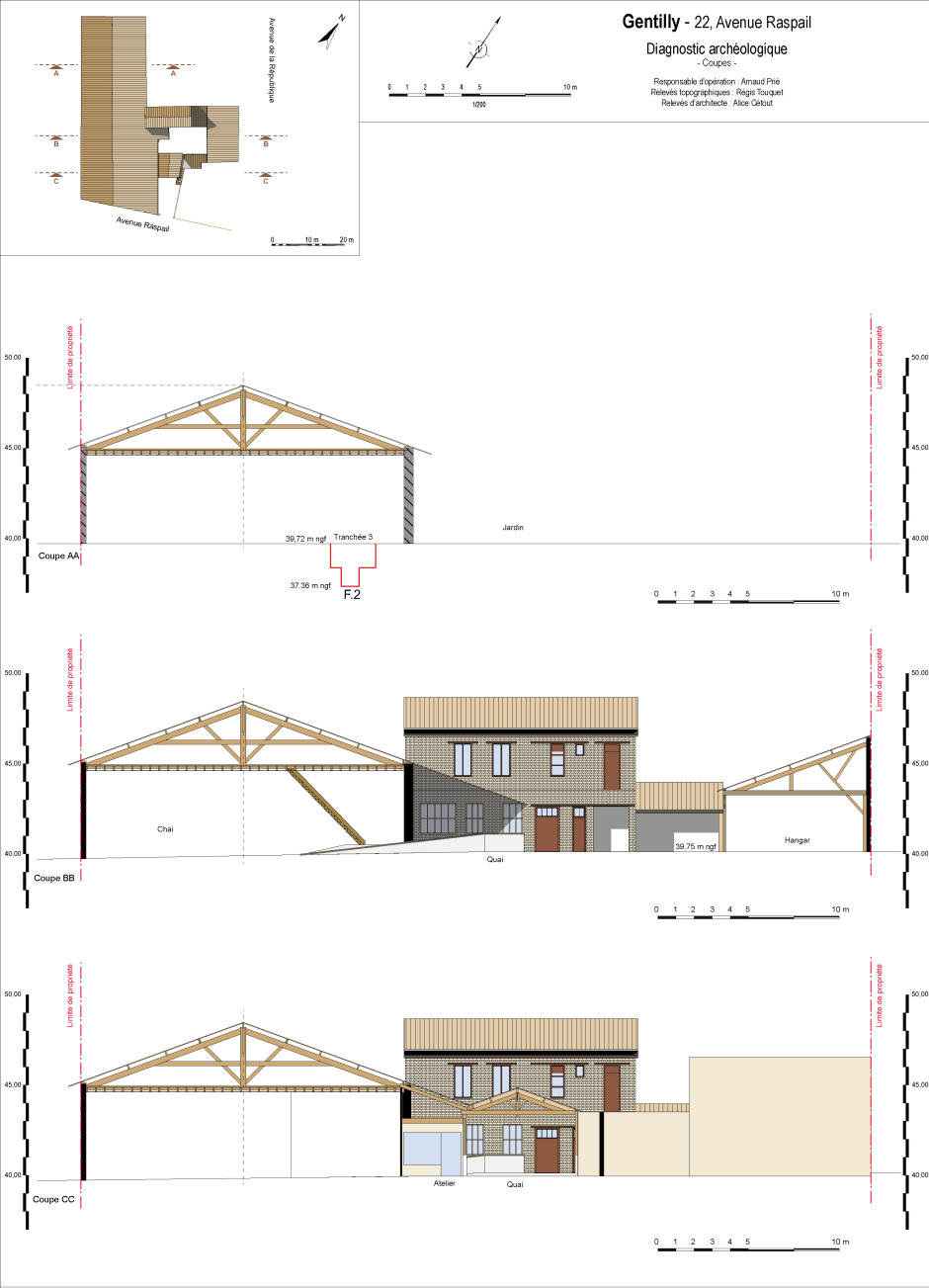

Les bâtiments ont été réalisés d’après le plan [4] de l’architecte A. Pruau daté de 1908 (Fig. 5). De fait, il ne figure pas encore sur un plan de 1900 de l’Atlas du département de la Seine, 1900, commune de Gentilly (AD94, 57FI 1-2).

Le fonctionnement économique de l’entrepôt est classique pour ce type d’établissement ; en 4 à 6 mois, les vins étaient assemblés, filtrés, élevés en foudres, puis stockés dans des cuves en béton tapissées de pavés de verre pour que le vieillissement se fasse dans les conditions d’une bouteille, et enfin mis en tonneaux prêts à la vente. Ces vins de consommation courante pouvaient être livrés dans ces tonneaux de 110 ou 220 litres ou vendus au litre à la tireuse (Fillot 1994). Dans les années 1950, le tonneau a été remplacé par la bouteille (usine de mise en bouteille ; Mérimée notice IA94000462, 2003) et la livraison s’est motorisée (Fillot 1994). Jusque dans les années 1960, ces produits d'assemblage firent la fortune des négociants en vin de Bercy et des autres entrepôts, tel celui de Gentilly. Le consommateur, devenu plus exigeant, privilégie progressivement la mise en bouteilles à la propriété, garantie de qualité. Le négoce des entrepôts, après un siècle d'existence, commença à péricliter. L’élevage en foudres, cuves et la mise en bouteilles ont été abandonnés après 1978 (décès de Roger Fillot). Seules les fonctions d’entrepôt et magasin ont perduré jusqu’en 2021, date de notre intervention sur le site.

2 - Le chai Le bâtiment principal est le chai. Il s’agit d’une grande halle à deux larges nefs de part et d’autre d’une file de poteaux en dur supportant le chai. Elle mesure 925 m2. Les parois sont intégralement maçonnées de briques. Elle est couverte par un toit à longs pans (Fig. 6, 7, 8).

Le déchargement vers le chai pouvait être fait : - depuis la rue directement dans des foudres, qui étaient initialement au dos du mur pignon de façade sur rue du chai ou magasin (Fig. 7 et 9) ; - dans la cour, soit par un passage à couvert entre bureaux et atelier pour les bouteilles (Fig. 11), soit par le quai de déchargement pour les tonneaux, à une hauteur de 0,93 m.

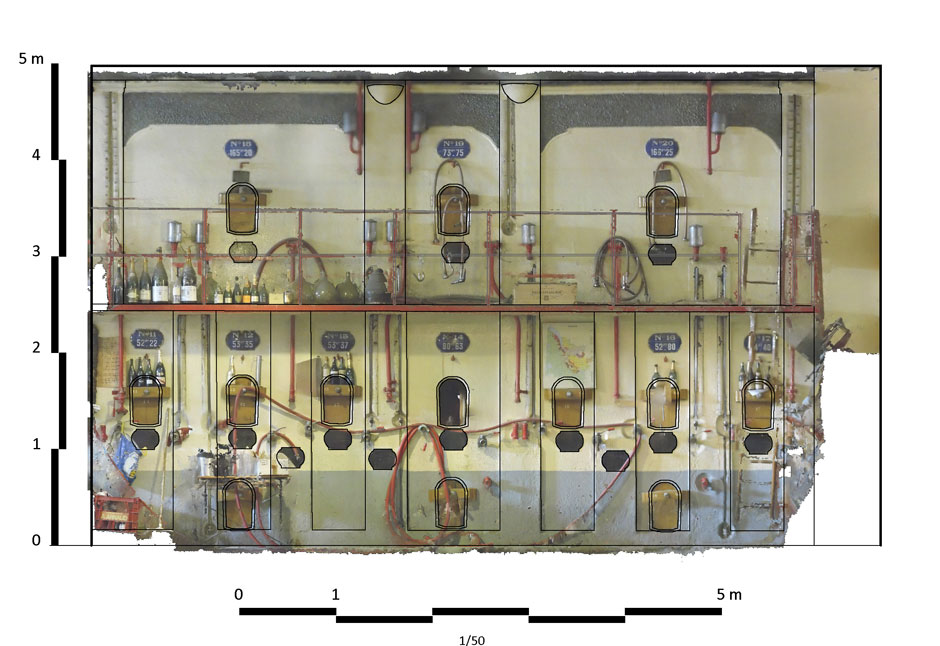

En 2021, le chai est toujours équipé : - d’un bloc de neuf cuves en béton tapissées de pavés de verre (capacités 52,22 à 54,4 hectolitres plus une à 80,63 hl). Elles sont équipées de tuyaux d’amenée, de vidange, de jauges et d’au moins une trappe de nettoyage (Fig. 12). - d’une rampe d’amenée des tonneaux depuis la cour (largeur des rails en bois destinés à recevoir le roulement du ventre de tonneau : 0,42 à 0,58 m) (Fig. 7 et 13). Seules deux petites fenêtres éclairaient très partiellement le chai depuis la façade sur rue côté sud-est. Les rayons du soleil altèrent le goût, la longévité et la consistance du vin. C’est pourquoi les entrepôts doivent être fermés et dépourvus d’éclairage naturel (Arthaud 1858, p. 216).

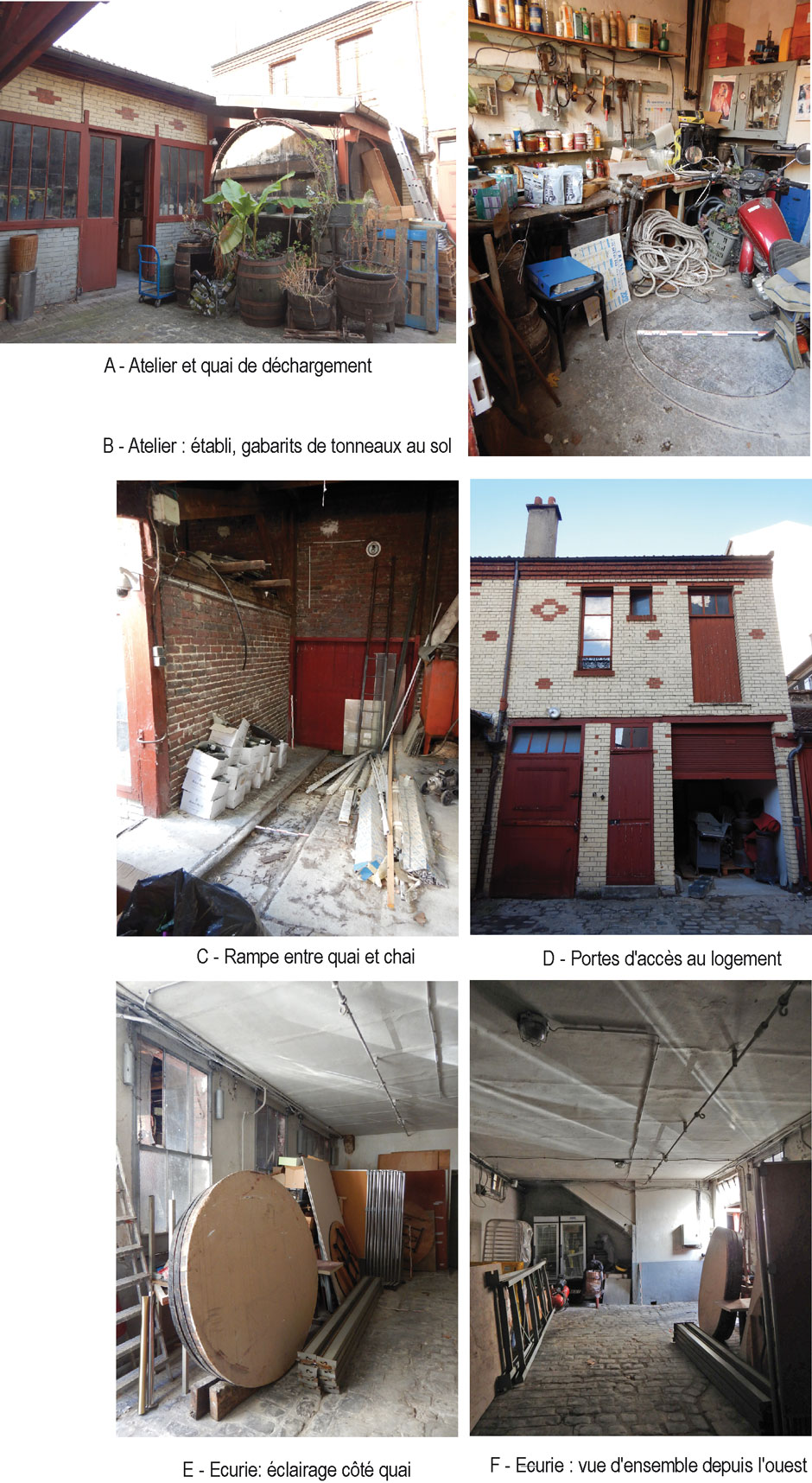

3 - Les locaux d’activité autour de la cour Au-delà de l’accès, la cour d’activités était entourée de constructions : l’atelier de tonnellerie contre le chai, l’atelier de lavage-rinçage (traces du support de lavage des tonneaux, présence passée d’une chaudière) contre l’immeuble à l’est de l’entrepôt, un bâtiment de logement, deux hangars également adossés aux murs périphériques. Les toitures sont à un pan en appentis, eux aussi couverts de tuile plate mécanique. Bureaux, atelier et déchargements sont alignés sur le mur gouttereau à l’est du chai, à gauche de l’entrée (Fig. 7 et 14 A). Ils sont construits en hourdis de brique dans une structure en bois.

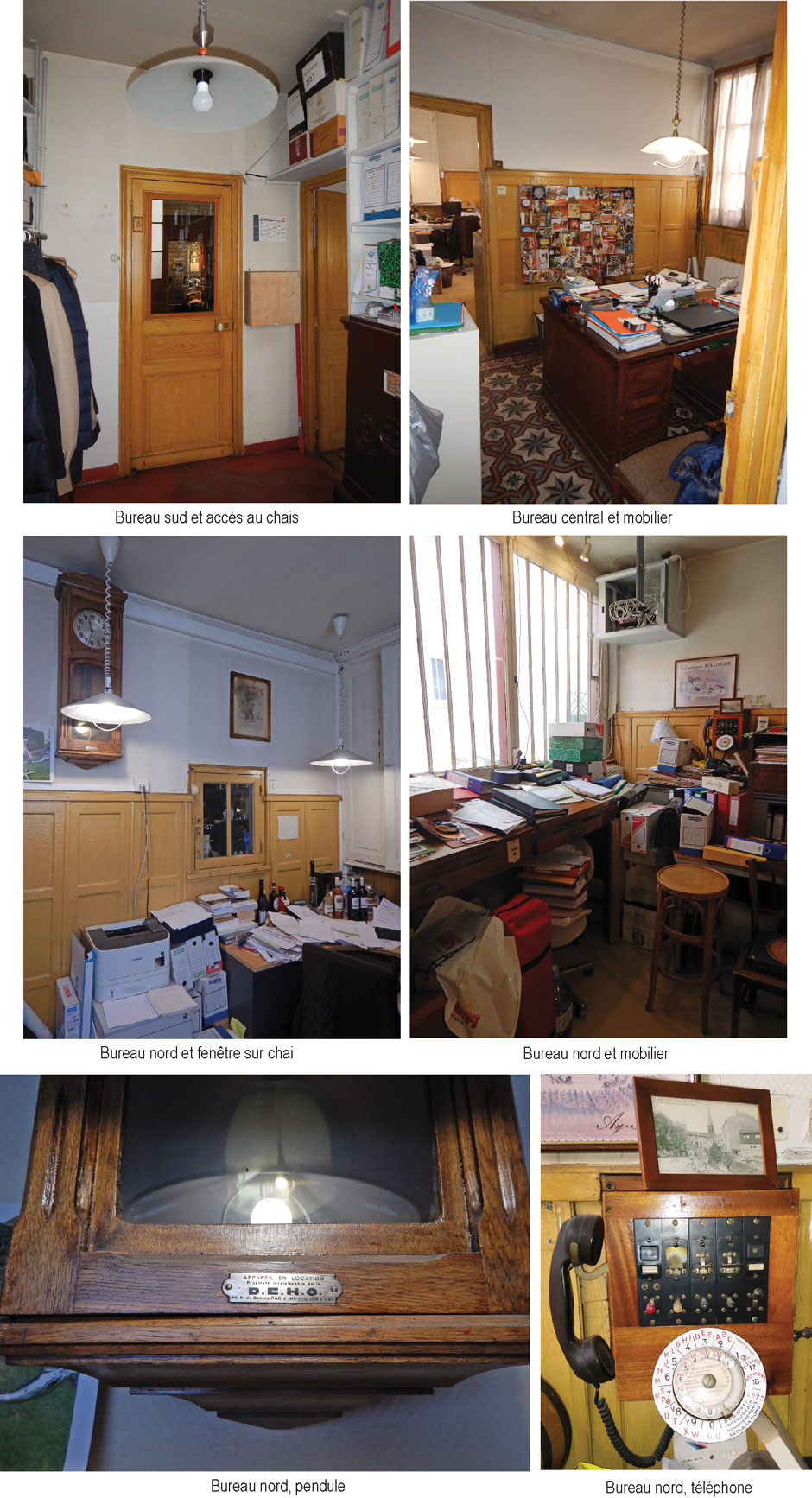

Les bureaux comportent trois pièces en enfilade (Fig. 7). La plus proche de l’accès sur rue n’est ouverte que par une porte intérieure sur le chai, la plus lointaine est ouverte à la fois sur cour et sur le chai par une petite lucarne. Elle a fonction d’accueil et de gestion, comme l’indiquent également ses grandes fenêtres métalliques sur cour, alors que les deux autres pièces ne sont éclairées chacune que par une simple fenêtre [5]. Le sol est pavé de carreaux de ciment moulé décoré (Fig. 15).

L’atelier de tonnellerie est ouvert sur cour par une claire-voie de fenêtres et porte métalliques (Fig. 7, 12, 14 A). La porte mesure 1,27 m de large pour 2,7 m de hauteur. Deux gabarits de tonneaux sont scellés dans le sol de ciment (diamètres 1 et 1,52 m), le plus petit étant garni de briques (Fig.14 B). La petite taille de cet atelier [6] suggère une activité simple de réparation et d’entretien de barils. Le pan nord de la cour est occupé par un bâtiment long de 12 m, exposé au sud-est. La moitié est du bâtiment a plus tard été allongée [7] par un petit bâtiment à fonction de garage (Fig. 7, 13). Les écuries nécessaires aux chevaux assurant le transport des barriques, occupaient la partie ouest de ce bâtiment (Fig. 14 E, F). Elles mesurent 8,5 x 4 m dans-œuvre. La porte à deux battants est large d’1,35 m. Le pavage intérieur est équipé de la rigole d’écoulement pour les urines. Des tringles à crochets sont fixées au plafond pour suspendre des bat-flancs. Sur le plan de 1908 (Fig. 5), les emplacements de cinq chevaux sont bien marqués par des auges individuelles. L’écurie est bien éclairée côté cour par trois grandes fenêtres métalliques dont la moitié inférieure peut être relevée par un système de rails, câbles, poulies et contrepoids. Deux petites ouvertures d’aération (0,5 x 0,35 m) étaient également placées dans le mur d’appui nord.

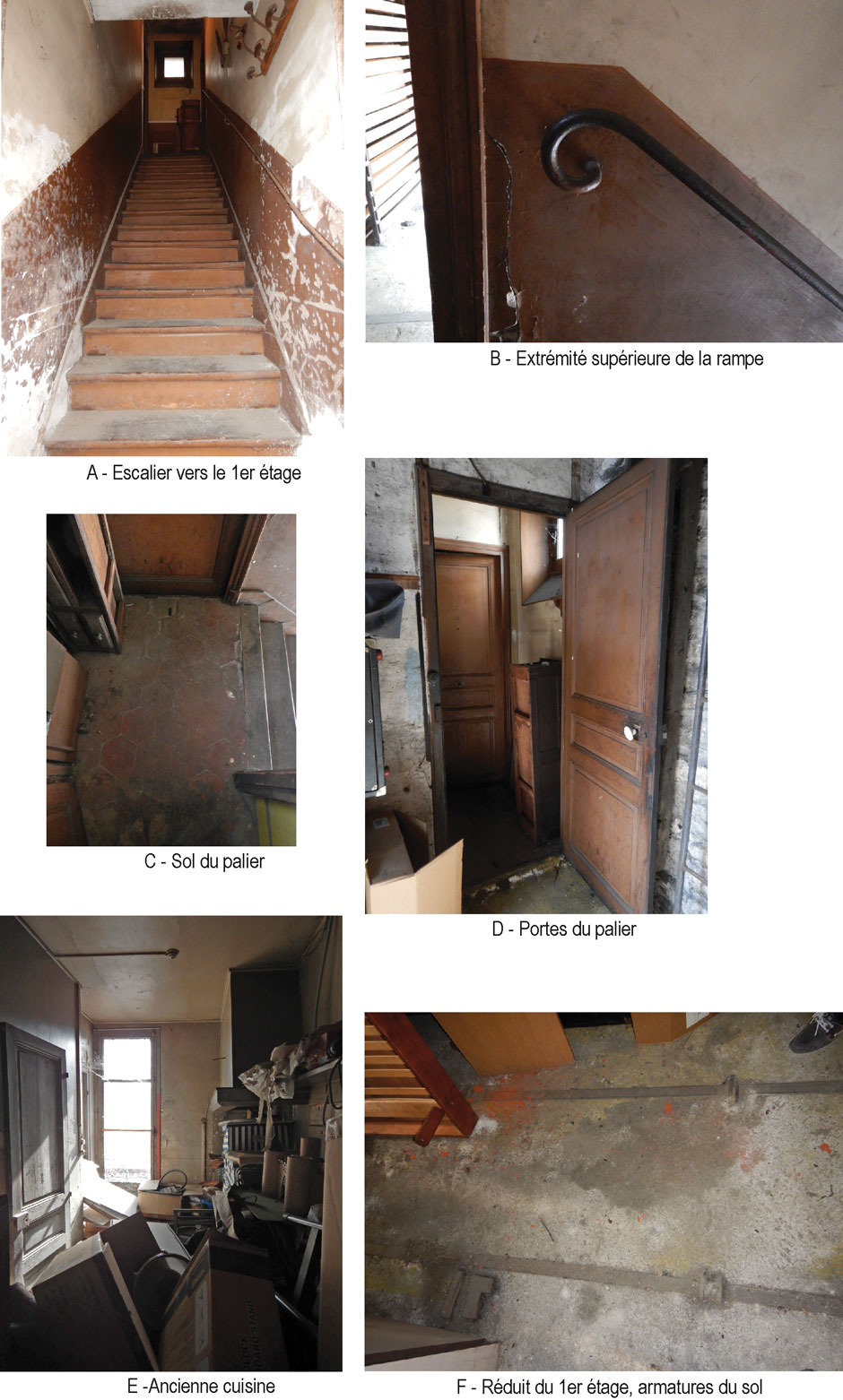

4 - Un logis à l’étage Entre écurie et remise, un escalier (Fig. 14 D) traversant en bois à une volée de marches [8] donne accès depuis la cour à l’étage destiné à l’habitation (Fig. 16) . Porte et escalier mesurent environ 0,8 m de large. Le palier d’étage, revêtu de tomettes (Fig. 16 C), donne côté est accès à une pièce qui avait logiquement autrefois usage de fenil, car positionnée sur la remise. Le sol de ce fenil, en plâtre lissé, laisse apparaitre les poutrelles métalliques d’armature, espacées de 0,7 m environ (Fig. 16 F). Ce fenil est ouvert sur cour par une porte à engranger. Côté ouest, le couloir positionné contre le mur nord dessert les trois pièces de l’appartement. Les trois pièces étaient encore occupées et trop encombrées pour photos et étude. La plus proche de l’escalier était la cuisine (Fig. 16 E) (associée à un réduit pour commodités de nuit au-dessus du bas d’escalier), les suivantes étaient équipées de petites cheminées. Les menuiseries des portes sont simplement moulurées. L’étroitesse des lieux et l’absence de décor suggèrent un habitat relativement humble, en fort contraste avec l’aisance ressentie dans le chai où s’accumule la richesse investie des maîtres des lieux.

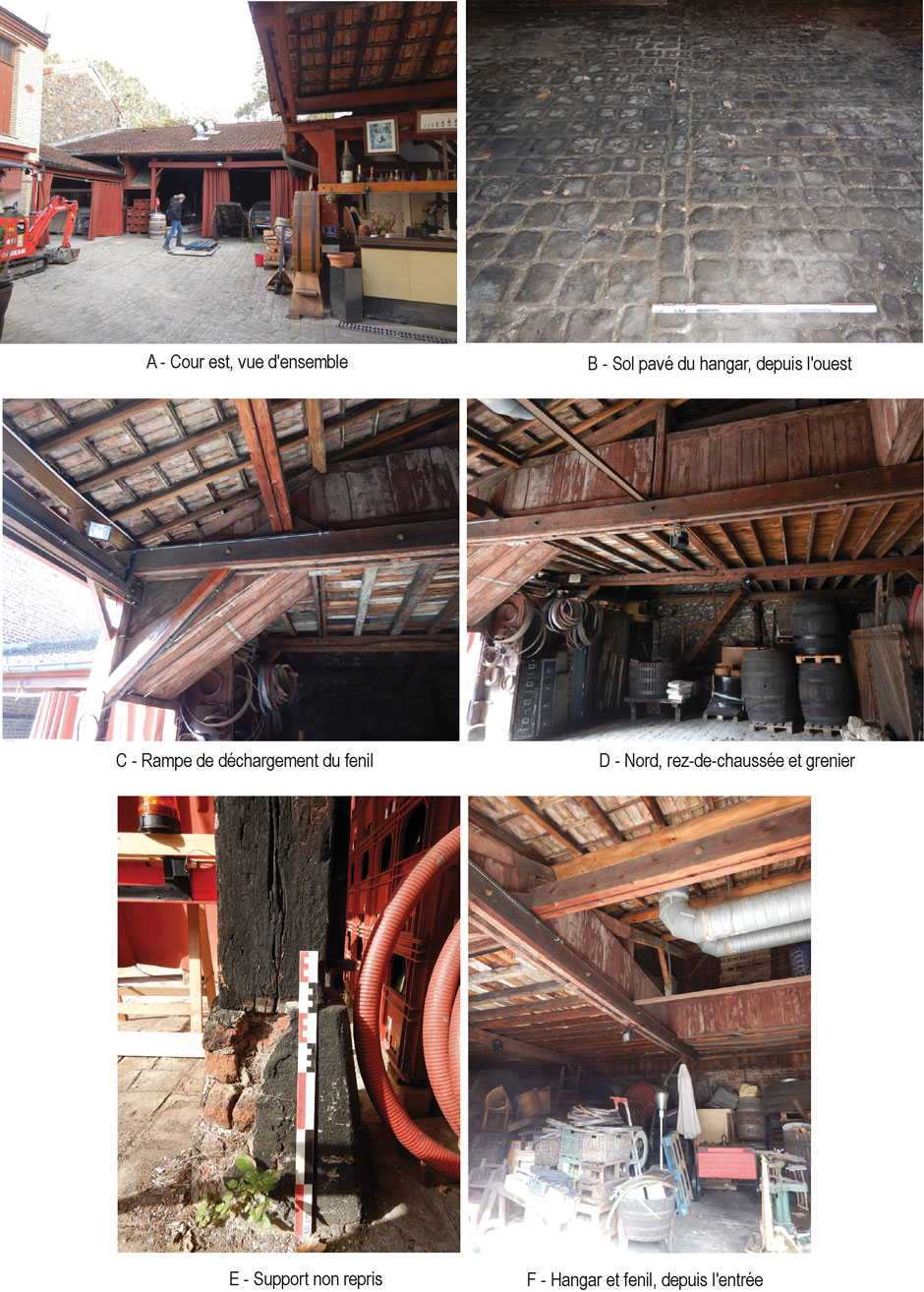

Les archéologues que nous sommes ne peuvent être également que marqués, par la présence d’un logis pour les hommes ne mesurant que 34 m2 dans-œuvre, et surélevé, sur une parcelle de 1460 m2 densément occupée par des bâtiments de stockage et de travail. Le logis humain semble peu de choses dans cette entreprise. À Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), c’est-à-dire dans la même banlieue nourricière et industrielle de Paris, nous avons pu observer et décrire la maison construite en 1888 pour un autre marchand de vin. La maison de 94 m2 hors-œuvre au sol utilise dans sa construction, les techniques et matériaux à la mode à cette époque, notamment la céramique décorative et le fer (Dufour 2015). Un véritable jardin l’agrémente. Au-delà d’une utilisation de matériaux (briques et fer) communs à cette époque, le contraste avec le modeste logis observé à Gentilly est donc encore une fois important, au point de se demander si les occupants du logis au-dessus de l’écurie n’étaient pas des employés entre autres responsables de la surveillance nocturne des lieux, plutôt que les propriétaires exploitants [9]. Le grand hangar de 12 x 8 m occupant le côté est de la cour était lui aussi conservé en l’état de début XXe siècle (Fig. 07, 17). Un escalier à une volée, accoudé au mur nord, desservait un fenil partiel, ouvert en mezzanine sur le rez-de-chaussée et dont la rampe de déversement des bottes de foin vers la cour était toujours conservée (Fig. 17 C, D). Ce grenier était rempli de paniers d’osier et de casiers de transport de bouteille, en osier et en planchettes. Le rez-de-chaussée servait au rangement des charrettes. Y étaient conservés : une loge-placard à porte coulissante dans l’angle en vis à vis du bas l’escalier, et une loge maçonnée pour un chien à l’autre extrémité contre le mur pignon de l’immeuble faisant angle entre les avenues Raspail et de la République. Comme pour l’écurie et la cour, le sol est en pavé de grès stampien de toutes tailles, judicieusement déployés (Fig. 17 A, B). Les charpentes en bois sont bien apparentes (Fig. 17 F). Les supports de poteaux étaient à l’origine des dés pyramidaux d’assises de briques cimentées, comme celui qui se trouve à l’entrée du hangar à charrettes sous la rampe à déversement de foin (Fig. 17 E). Exposés aux intempéries, ils ont le plus souvent été repris en sous-œuvre en ciment.

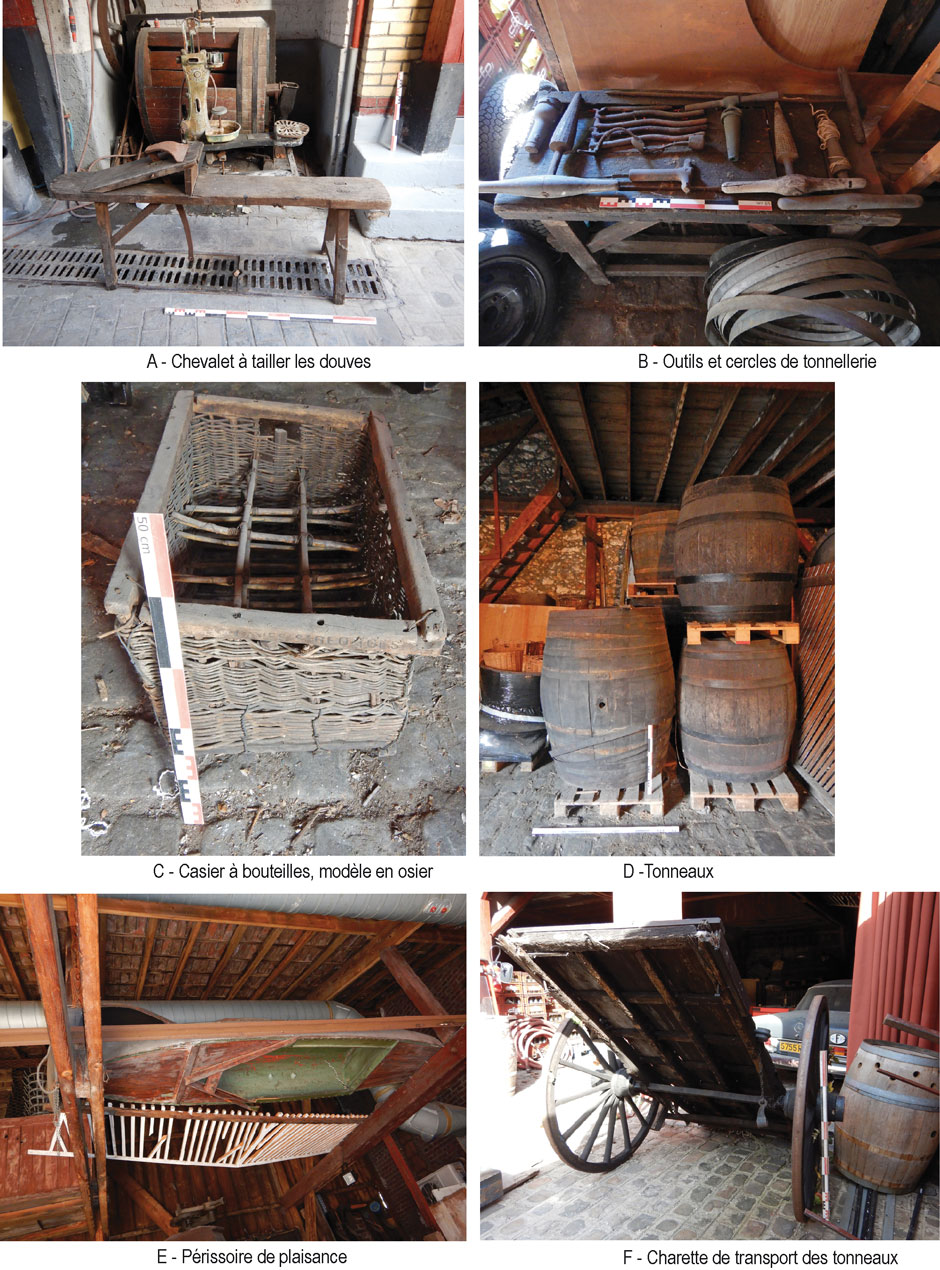

5 - Le mobilier de tonnellerie Le mobilier rattachable à l’activité était partiellement conservé (Fig. 18 et 19) : - outils manuels divers sur un établi mobile : vrilles (barroir), bondonnières [10] pleines piquées (Maigne 1875, p. 85-87), grosse bondonnière en alliage cuivreux (Renard 1921, p.218-219), lèves (?) ; - cercles et cerceaux de tonneaux (Fig. 19 B) ; - tonneaux (Fig. 19 D) : diamètre de tête : 0,53 / 0,62 / 0,9 / 0,98 / 1,42 m. Il s’agit donc a priori du plus petit au plus gros de ‘’pièces bourguignonnes’’ (diam. tête 0,6m env. x htr 0,88m env., contenance env. 228 l), muids, et foudres (diam. têtes > 0,9 m, 820 à 1250 l) selon www.dico-du-vin.com. Le calibrage des capacités a toute une histoire, assez documentée depuis le XIIIe siècle, terminée par les réformes de 1793 et 1865. Elle est très variable selon les régions, et même les cantons (Bousquet et alii 2019, p.184-185, 212-216) ; - chevalet ou selle/chaise à tailler ou rogner les douves de tonneau (Fig. 19 A) ; - charrette de transport des tonneaux (Fig. 19 F) ; - filtres à vin série B, modèle n°8 de la Société du Filtre Gasquet (Bordeaux) : cuves quadrangulaire sur roues ferrées, avec poignées de manipulation du couvercle et de la cuve, couvercle à dessus en tôle rivetée, soupape et branchements, tuyau cuivre et robinet de vidange (Fig. 18 A, B, C, D). Le filtrage à l’intérieur se faisait par une succession de plaques d’osier, de toiles et de terre argileuse ; - machine à laver les filtres à vin (Fig. 18 E) (photo du Service de l’Inventaire) ; - deux bancs à bouchonner (l’un de marque Simac) (Fig. 18 F) ; - embouteilleuse à tapis roulant (dans le chai, photo du Service de l’Inventaire) ; - casiers à bouteille en osier et en planchettes (Fig. 19 C) ; - balance de pesée au sol à plateau fixe de marque Berkel. Les divers paniers en osier et les petites cuves-pressoirs sont décoratifs, puisqu’on ne vendangeait plus à proximité.

BIBLIOGRAPHIE Arthaud 1858 ARTHAUD Dr – La vigne et ses produits. Bordeaux, Henri Muller, libraire-éditeur, Paris, chez Mme Ve Bouchard-Huzard, 364 p. Bournon 1906 BOURNON (F.) – Etat des communes à la fin du XIXe siècle publié sous les auspices du Conseil général. Gentilly. Notice historique et renseignements administratifs. Département de la Seine. Direction des affaires départementales Capizzi 2011 CAPIZZI (V.) - Bacchus aux Barrières : Vins, alcools et octroi à Gentilly au XIXe siècle, Conférence organisée pour la SHG - jeudi 3 février 2011 Fillot 1994 – Etablissements Fillot, maison fondée en 1894, vins et spiritueux, feuillet de 2p. Mérimée notice IA94000462, 1998-2003, Jantzen H., Duhau I. Mérimée notice IVR11_1997940173X, 1997-2008. Bousquet et alii. 2019 BOUSQUET G., BUGADA R. GILLET F., VALOGNES A. – La noblesse du tonneau, Viévy : éditions de L’Escargot Savant, 2019, 640p. Dufour 2015 DUFOUR J.-Y. – La maison neuve d’un marchand de vin à la fin du XIXe siècle à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), L'Architecture Vernaculaire, CERAV, Paris, 01/2015. www.pierreseche.com/maison_neuilly.htm Gagneux et alii 2002 GAGNEUX R., ANCKAERT J., CONTE G. – Sur les traces de la Bièvre parisienne. Promenade au fil d’une rivière disparue, Paris : Parigramme, 2002, 163p. Lebeuf 1883 LEBEUF J. – Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, t.10, 1754, édition de 1883. L’Yvonnet et alii 1996 L’YVONNET F., MEIGNE J.M., PICHERY R. – Gentilly, Seine, éd. Erpé-Actuapress, 1996, 112p. Prié 2022 PRIÉ (A.) dir. – Gentilly (Val-de-Marne), 22 avenue de Raspail. Rapport de diagnostic, Inrap Centre – Ile-de-France, Janvier 2022, 80 p. Renard 1921 RENARD A. – La tonnellerie à la portée de tous, Ussel : Eyboulet, 1921, 225p.

NOTES [1] Ce modeste article est mis en forme par Jean-Yves Dufour, avec les données acquises par Arnaud Prié, lors d’une opération de terrain effectuée en 2022 (Prié 2022). Après de longues discussions, Arnaud souhaitait cette publication dans une revue à diffusion rapide. L’absence de conclusion à cet article traduit volontairement le décès prématuré de son auteur. [2] Un terme est mis à l'existence pluriséculaire des octrois le 2 juillet 1943 par Pierre Laval, chef du gouvernement du régime de Vichy (https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/vie-et-mort-de-loctroi-un-impot-au-profit-des-villes). Cette suppression ne fut déclarée officiellement qu'en 1948. [3] Nous remercions Myriam Arroyo-Bishop, du CG 94, d’avoir mis en plan ces informations. [4] ADVM dépôt de Gentilly 1O ; Mérimée notices IA94000462 et IVR11_19 97940173X, 2003-2019 [5] Fenêtres de 1 x 1,55 m hors tout, totalement en bois (battants et dormant). [6] Renard donne le plan d’un atelier ave magasin de 160 m2, avec une porte d'entrée de 5 à 6 mètres, à glissières, d'une grandeur suffisante pour laisser sortir de l'atelier un foudre ou une cuve montée d'une certaine capacité (Renard 1921, p.130-131). [7] La comparaison entre le plan de 1908 (Fig. 5), et l’état de 2021 (Fig. 7), nous enseigne que seule la remise la plus centrale existait à l’origine, dans un bâtiment long de 12 m dans-œuvre. [8] Marches hautes de 0,17 à 0,18 m. [9] Le propriétaire des lieux, interrogé en 2021, fait état d’un logis familial pour le propriétaire. [10] La bondonnière est un outil de tonnelier destiné à percer et calibrer le trou de la bonde sur un tonneau à la dimension du robinet conique installé sur celui-ci.

Référence à citer / To be referenced as :

Arnaud Prié † avec la collaboration de Jean-Yves Dufour Les entrepôts de vin Fillot à Gentilly (Val-de-Marne) (The Fillot wine warehouses at Gentilly, Val-de-Marne) L'Architecture vernaculaire, CERAV, Paris tome 48-49 (2024-2025) http://www.pierreseche.com/VA_2025_entrepots_gentilly.htm 23 novembre 2025

© CERAV, Paris

sommaire tome 48-49 (2024-2025) sommaire site architecture vernaculaire

|