Christian LassureLES EMPRUNTS DES STYLES ARCHITECTURAUX NÉO-BASQUE ET NÉO-LANDAIS

|

|

|

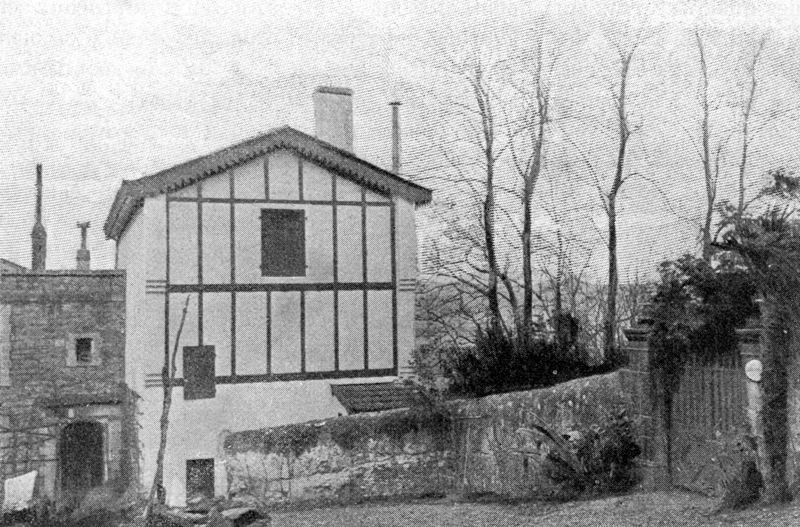

| Carte postale en noir et blanc des années 1910. Face écrite divisée. Légende sur la face illustrée, sous la bordure haute : « MENDIONDE (Basses-Pyrénées) – Villa Erlandéenia ». Éditeur : « Cliché Peyroutat ».

Mendionde (Pyrénées-Atlantiques) : grande maison bourgeoise du XIXe siècle dont le modèle est non pas la maison de tradition médiévale à la façade en pignon sous un toit à deux versants mais la maison urbaine de la Renaissance à la façade à ordonnance symétrique et au plan à distribution axiale sous un toit en pavillon (à quatre eaux). Ses propriétaires lui ont donné le nom de « Villa Erlandéenia » (la maison Erlande). |

Villa du Dr. Laugier à Irissarry

|

|

| Carte postale colorisée des années 1900. La légende (« IRISSARRY – Villa Dr Laugier ») est inscrite sur la face illustrée, en haut à gauche tandis que le destinataire du tirage (« Edition Dourisbourre ») est indiqué en toutes petites lettres dans l'angle inférieur droit. La face écrite est divisée en « Correspondance » et « Adresse » sous l'avertissement « La Correspondance n'est pas acceptée pour tous les pays étrangers / (Se renseigner à la Poste)».

Autre grande maison bourgeoise, de même tradition que la précédente, la villa du docteur Laugier à Irissarry en basse Navarre (Pyrénées-Atlantiques). Avec sa longue façade et ses quatre travées de baies, elle en impose encore plus. L'entrée est au niveau de la deuxième travée en partant de la gauche, signe peut-être de l'ajout d'une quatrième travée à un bâtiment initialement à trois travées. Une inscription se dessine au-dessus du linteau de l'entrée. |

On ne sera pas surpris d'apprendre que les maisons bourgeoises d'Irissarry et de Mendionde sont tout autant basques que celles des métayers ou des fermiers. Elles appartiennent à un courant qui s'est manifesté auprès des couches aisées de la population basque aux XIXe et XXe siècle. Leur plan à distribution axiale est hérité de la Renaissance.

2. La « métairie basque » : une maison-bloc en hauteur d'origine ou de conception médiévale

Les cartes postales des premières décennies du XXe siècle ont fixé, pour la postérité, les métairies et les fermes du Pays basque dans les derniers temps de leur activité en tant qu'exploitation agricole et au stade ultime de leur évolution architecturale, morphologique et fonctionnelle. Lorsque les architectes régionalistes, à la recherche d'inspiration, ont pu les observer lors de leurs déplacements, ces métairies et fermes avaient cessé d'être « vernaculaires » (4) puisqu'on n'en construisait plus.

Pour l'historien, la maison basque, avec sa façade en pignon, est d'origine ou de conception médiévale : elle consiste en un long parallélépipède d'un seul tenant sous une toiture à deux versants, en d'autres termes une maison-bloc, et plus précisément une « maison-bloc en hauteur » ou « à étage » étant donné la présence d'un étage destiné à l'habitation au-dessus d'un rez-de-chaussée à vocation utilitaire. Ce parallélépipède.est le noyau d'un grand nombre de maisons rurales basques.

(4) L'adjectif « vernaculaire », tel que nous l'employons depuis 1980, n'est pas synonyme d'« autochtone », de « propre à une région linguistique ou culturelle ». Son acception, que nous avons empruntée aux chercheurs britanniques de l'époque, tient compte à la fois de la géographie et de l'histoire. Pour reprendre notre essai de définition, paru dans la revue sur papier L'Architecture vernaculaire, supplément No 3, CERAV, Paris, 1983, p. 114, et reproduit sur le présent site (à l'adresse http://www.pierreseche.com/definition_av.html), « un bâtiment vernaculaire appartient à un ensemble de bâtiments surgis lors d'un même mouvement de construction ou de reconstruction affectant une ou plusieurs régions (voire des aires géographiques encore plus vastes) et s'inscrivant dans une période variant d'une région à une autre selon des décalages de quelques décennies à un siècle et plus. En d'autres termes, un type vernaculaire se rencontre dans une fourchette chronologique marquée par une date avant laquelle il n'existe pas et par une date après laquelle il cesse d'être construit. Les exemplaires de ce type, s'ils ne sont pas conservés tels quels, sont alors soit détruits, soit modifiés, soit incorporés à d'autres bâtiments ».

Métairie ou ferme des environs de Saint-Jean-de-Luz

|

|

|

Carte postale noir et blanc figurant une métairie ou une ferme des environs de Saint-Jean-de-Luz dans son cadre champêtre dans les années 1900 ou 1910. Légende et initiales de l'éditeur sur la vue illustrée, en haut à droite : « 160 Panorama de SAINT-JEAN-DE-LUZ. ― ND Phot ». Photographié de loin et en plongée, l'édifice révèle sa pleine morphologie, celle d'une maison-bloc en hauteur. Les têtes des deux longs murs gouttereaux enserrent une façade en pignon superposant un rez-de-chaussée maçonné et un étage à colombage et hourdis. Le parallélépipède a vraisemblablement été prolongé d'une travée à l'arrière (étable à entrée latérale) ainsi que le laisse penser le fléchissement du faîtage. On remarque aussi que bâtiment tourne le dos à la mer d'où viennent le vent et les précipitations. |

Dans les exemples les plus modestes de maison-bloc en hauteur, l'étage de comble reste circonscrit au triangle délimité par les deux versant de toitures mais il arrive que dans certaines maisons de hameaux ou de villages le comble se surélève au point de devenir quasiment un étage à son tour où serrer davantage de foin ou de paille.

Maison aux environs de Biarritz

|

|

|

Carte postale noir et blanc des années 1900. Légende : dans l'angle inférieur de droite, « Environs de Biarritz / Maison Basque » ; le long du bord inférieur, le nom et les coordonnées du magasin de souvenirs ayant passé commande de la carte : « Edition du Magasin Au Souvenir, 14, rue Mazagran, Biarritz ». L'intérêt de cette carte postale est de représenter deux maisons-bloc en hauteur qui relèvent manifestement de la même conception et de la même époque. La maison proche du pont de pierre a son pignon-façade pris, à droite, entre une tête de mur à deux encorbellements et, à gauche, une tête de mur bien saillante, d'un seul tenant et sans encorbellement. Le pan de bois des étages n'est guère visible, ayant été passé à la chaux tout comme le reste de la façade. Le premier étage sert de logement tandis que le comble sert de grenier ou de fenil. Les contrevents des baies sont doubles au premier étage et simples au niveau des combles. Leurs lames sont réunies respectivement par trois et deux traverses.

Le pignon-façade de la maison la moins proche ne présente que des différences minimes : l'étage de comble est moins développé et l'avancée du toit est portée par des potences en bois. |

2.1. L'extension unilatérale de la maison-bloc en hauteur

Le mode d'extension privilégié de la métairie ou de la ferme basques est l'extension unilatérale, c'est-à-dire l'adjonction d'un bas-côté contre un des gouttereaux avec prolongement de la toiture sans discontinuité ni décrochement. Le résultat est une toiture dissymétrique et la mutation de l'ancien gouttereau en mur de refend.

Ferme sur la route de Sare à Saint-Pée

|

|

|

Carte ou photo de teinte sépia des années 1920. L'autre face est vide, aucune des mentions habituelles, aucune légende mais une inscription manuscrite : « Petite ferme sur la route / de Sare à St Pée / Basses-Pyrénées ». Ce document illustre le mode d'extension d'un maison-bloc en hauteur de conception médiévale (façade en pignon, porche (lorio) (5) sur toute la largeur du rez-de-chaussée, étage encorbellé en pan de bois entre deux têtes de mur saillantes au-dessus d'un puissant sommier (6), comble sous toit à deux versants à faible pente). Contre le gouttereau de gauche (pour l'observateur) est venu s'appuyer un bas-côté dont le toit est la continuation du versant. Le rez-de-chaussée de ce bas-côté semble être en maçonnerie de pierre tandis que l'étage (fenil ?) et le demi-comble sont en pan de bois (colombes verticales et entretoise à la séparation de l'étage et du demi-comble). Les baies jumelles de l'étage ont chacune des contrevents (ou volets extérieurs) en bois dont les panneaux sont constitués de lames verticales solidarisées entre elles par trois barres horizontales ou traverses. Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. (5) Porche occupant au rez-de-chaussée une partie ou parfois la totalité de la longueur du pignon-façade. Il est limité en haut par un sommier servant d'assise au premier étage en encorbellement et donne accès à l'eskaratz ou eskatz, la pièce de distribution. (6) En construction, pièce de charpente supportant des solives. |

Ferme au Vieux Cambo

|

|

|

Carte postale en noir et blanc (phototypie) . Signature de l'éditeur sur la face illustrée : Yobled (c'est-à-dire Marcel Delboy, à Bordeaux). Face écrite divisée, avec l'inscription « Phototypie Marcel Delboy à Bordeaux » entre les deux moitiés. Légende dans l'angle inférieur gauche : « 313 - PAYS BASQUE. / Maison Basque au Vieux CAMBO. M. D. ». Autre exemple d'extension unilatérale à gauche, cette ferme à corps central de deux étages en pan de bois sur porche et à bas-côté unique d'un étage plein et d'un étage de comble. Trait remarquable, le bloc central n'a qu'un seul mur de refend (à gauche) : à droite, la paroi latérale est en pan de bois avec, à l'angle, un gros poteau. Au niveau du rez-de-chaussée, angle et paroi sont cachés par une charrette de fourrage tirée par un attelage de bœufs mais on a vraisemblablement affaire, ici aussi, à un solide poteau. Le résultat est un lorio ouvert sur deux côtés à l'angle de deux voies. La façade du bas-côté de gauche est flanquée par un mur de maçonnerie, elle est donc comprise entre deux murs latéraux. Au deuxième étage du corps central et à l'étage de comble de l'extension latérale, les portes ouvertes sur le vide correspondent à des fenières. Le deuxième étage du bloc central comporte un fenestron à meneau en façade et les traces d'un autre, bouché, dans la paroi latérale. Aucune trace d'un quelconque balcon en bois. Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

2.2. L'extension bilatérale de la maison-bloc en hauteur

Lorsque l'autre gouttereau accueille à son tour un bas-côté, on a affaire à une extension bilatérale. Le résultat est une toiture plus ou moins symétrique (selon la largeur du bas-côté) et un deuxième mur de refend. On peut parler, par commodité, de façade et de maison à plan tripartite.

Ferme à Espelette, 1

|

|

|

Carte postale photographique des années 1940 représentant une ferme basque à Espelette. La face écrite ne porte que les mentions « Correspondance » et « Adresse » de part et d'autre d'un double filet vertical et sous le titre « CARTE POSTALE ». Pour le spécialiste, il s'agit d'une maison à plan tripartite qui s'est formée à partir d'une maison-bloc en hauteur d'inspiration médiévale (façade en pignon), prolongée de part et d'autre par un bas-côté. On devine la tête, en pierre de taille, des murs de refend (anciens gouttereaux) de la partie centrale. C'est d'ailleurs dans le haut de ces deux murs qu'est fichée la pièce oblique servant de potence à l'avancée du toit. L'ensemble de la façade a été chaulé de bas en haut. Même les pièces du colombage ont été blanchies, d'où leur aspect fantomatique. Le rez-de-chaussée est en dur, l'étage est en pan de bois. Le bas-côté de gauche sert peut-être de cuisine (souche de cheminée), le bas-côté de droite abritant le lorio, porche limité en haut par une grosse poutre horizontale, ou sommier (il est difficile de se prononcer avec certitude sur la disposition intérieure à partir d'une simple photo de l'extérieur). L'étage, au niveau de la partie centrale, présente une porte encadrée de deux fenestrons. Le balcon en bois sert au séchage (du maïs, du piment ou des graines de lin et de chanvre selon le cas). Sous l'angle du toit, on devine des prises d'air circulaires. Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

Ferme à Espelette, 2

|

|

|

Carte postale en couleur ayant circulé en 1974 (un autre exemplaire à circulé plus tôt, en 1971). Sur la face écrite : en haut à gauche, « 113 – PAYS BASQUE / Vieille maison basque » ; entre les deux moitiés, « ARTAUD Frères, Editeurs / Rue de la Métallurgie, NANTES CARQUEFOU » ; en haut au centre, « Couleurs / Naturelles ». La même maison que dans la précédente carte postale, mais quelque quarante années plus tard. L'activité agro-pastorale n'envahit plus la cour. L'ensemble de la façade a été ravalé, les colombes ont été repeintes en rouge foncé, mais surtout un escalier extérieur en dur muni d'une rambarde en bois, a été plaqué contre le bas-côté de droite pour que les occupants puissent accéder depuis l'extérieur au balcon de l'étage d'habitation. Une petite fenêtre a été ouverte dans le pan de bois de ce même bas-côté. Dans le triangle des combles, les prises d'air ont disparu, remplacées par deux fenestrons au carré percés dans deux panneaux adjacents. Les deux baies centrales de l'étage ont été pourvues chacune de deux contrevents en bois sur traverses et écharpe formant un Z sur leur face intérieure. Il serait intéressant de savoir ce qu'est devenue cette façade, cinquante années plus tard, en 2025. |

Ferme Hosteguia à Ustaritz, 1

|

|

|

Carte postale de teinte verdâtre des années 1930. Légende en bas à gauche : « 296. - PAYS BASQUE. ― Maison Basque à Ustaritz - M. D. ». Inscription entre les deux moitiés de la face non illustrée : « Phototypie Marcel Delboy, 89, rue de la Rousselle, Bordeaux ». Dim. : 138 x 87 mm. Il s'agit de la ferme Hosteguia à Ustaritz. La façade est tripartite, formée d'un corps central à étage en léger encorbellement et de deux extensions latérales, le tout sous deux longs versants de toiture. Le corps central, pris entre deux murs maçonnés, présente un lorio béant sous l'étage en pan de bois et le comble triangulaire. L'interpolation d'un balcon en bois au niveau du corps central a entraîné la prolongement de la toiture. Le balcon est porté de chaque côté par un aisselier double fixé dans la maçonnerie des têtes de mur. Le balcon est suspendu par deux montants aux pannes intermédiaires de la toiture et à une poutre fichée horizontalement dans le pan de bois. Une large poutre sépare l'étage du comble triangulaire. Quatre orifices de ventilation sont visibles, deux grands, l'un triangulaire, l'autre hexagonal, et deux petits en forme de triangle isocèle. L'étage du bas-côté de droite est décalé par rapport à celui du corps central, par contre celui du bas-côté de gauche est au même niveau. Le bas-côté de droite sert apparemment de cuisine au rez-de-chaussée (voir la souche de cheminée). Le bas-côté de gauche, dont le rez-de-chaussée est béant, servait peut-être de galetas ou de fenière à l'étage. L'étage du corps central possède, outre une fenêtre, une porte pour accéder au balcon suspendu. Une porte donnant sur le vide a été ménagée dans l'étage du bas-côté de droite (fenière accessible par une échelle). Le rez-de-chaussée de ce bas-côté a simplement deux fenestrons jumeaux, la porte s'ouvre dans le lorio. Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

Ferme Hosteguia à Ustaritz, 2

|

|

|

Carte postale en noir et blanc (phototypie) des années 1920 ou 1930. Légende en bas à gauche : « 298. - PAYS BASQUE. - Maison Basque à Ustaritz. M.P. ». Inscription entre les deux moitiés de la face non illustrée : « – Phototypie Marcel Delboy - rue de la Rousselle, Bordeaux – ». Cette deuxième vue de la façade révèle l'implantation de la maison sur un terrain déclif et dévoile le rez-de-chaussée du bas-côté gauche : c'est une pièce ouverte sur l'extérieur, au fond de laquelle se trouve une porte à vantaux. Les contrevents de l'étage sont formés de lames réunies par deux écharpes (ou Z)superposées et inversées. La dame et l'enfant qui se tiennent dans le lorio à côté d'un char nous donnent une idée de la hauteur de cette pièce dont un des usages, à ce qu'on peut lire, était le battage au fléau. |

Ferme Hosteguia à Ustaritz, 3

|

|

|

Carte postale (phototypie) des années 1920 ou 1930. Légende sur la face illustrée, en bas à gauche : « Phototypie Marcel Delboy, Bordeaux / 13. - PAYS BASQUE.–. Maison basque. M. D. ». Cette troisième photo, prise de trois quarts à droite, nous fait voir la maison-bloc sous un angle peu courant dans les cartes postales : c'est une maison en profondeur. On découvre un long mur gouttereau, renforcé à la base par un contremur en maçonnerie pour rattraper la dénivellation du terrain. Étant face au nord, le gouttereau ne possède que de petites baies. Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

Dans de rares cas, la partie centrale et les deux bas-côtés ne présentent pas, en façade, de discontinuité franche et nette et, de plus, les têtes de mur sont non pas de part et d'autre de la partie centrale mais à l'extrémité de chaque bas-côté. On peut penser que partie centrale et bas-côtés ont été construits en un même mouvement ou à des époques très proches par les mêmes artisans.

Ferme à Cambo-les-Bains, au lieu-dit Bas-Cambo

|

|

|

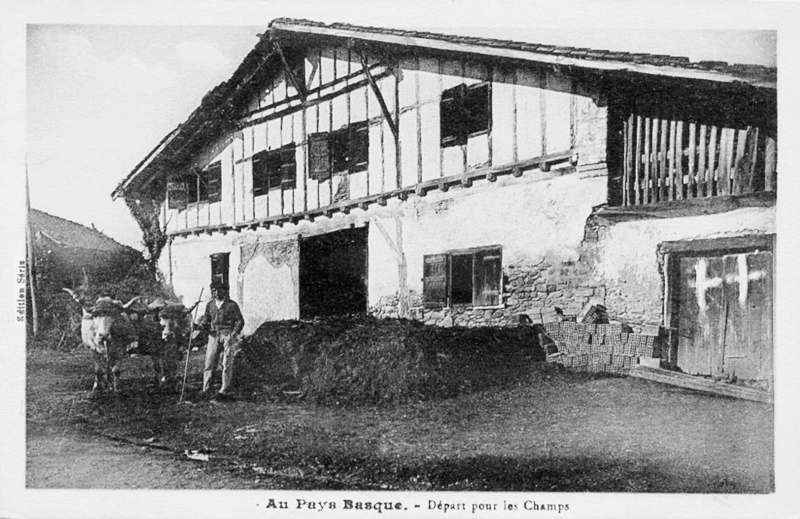

Carte postale de teinte sépia ou marron et à bordure ayant circulé en 1931. La légende s'inscrit sous la vue : « Au Pays Basque. - Départ pour les Champs ». Sur la face écrite, on trouve le timbre de l'exposition coloniale internationale de Paris de 1931 et le tampon « BAYONNE Bas PYRENEES» du « 19 IX 31 ».

La même photo, désaturée

On a affaire ici à un pignon-façade à trois travées (corps central encadré par deux bas-côtés), auquel est venu s'ajouter, à l'extrême droite, un appentis servant de remise en bas et de grenier en haut (derrière le lattis vertical à claires-voies). Les deux croix blanches tracées sur la porte à deux vantaux de la remise sont un signe de protection mais aussi de bienvenue. Les trois travées de la façade initiale semblent être de même facture et de même époque : en effet, la ligne de solives saillantes au-dessus du rez-de-chaussée n'est pas discontinue et les têtes de mur de refend sont non pas part et d'autre de la partie centrale mais à l'extrémité de chaque bas-côté. On serait donc en présence d'un plan tripartite dès l'origine, le corps central (l'eskaratz) et les bas-côtés étant construits en un même mouvement. On aperçoit, sous l'enduit blanchâtre recouvrant la maçonnerie de pierre du rez-de-chaussée, les deux poteaux et les deux aisseliers soutenant l'épais sommier sur lequel pose le pan de bois au niveau de la travée centrale. Les aisseliers sont assemblés à mi-bois sur les poteaux et le sommier. Les contrevents des fenêtres sont de même facture : trois lames verticales solidarisées par trois barres transversales sur la face intérieure (contrevents sur traverses). L'état de la façade laisse à désirer : le crépi se détache de la maçonnerie du bas-côté de droite (du fait de la remontée de l'humidité venant du tas de fumier) et l'avancée du versant de toiture gauche a perdu une partie de son chevron de tête. La ferme est décrite dans la monographie PA 21 du volume Pays aquitains du Corpus de l’architecture rurale française, paru chez Berger-Levrault en 1984 (pp. 198-201). Elle figure sur le plan cadastral dressé en 1840. Sa charpente est décrite comme suit : « charpente à fermes sans triangulation, composées de portiques appuyés sur les murs de refend, portant des poteaux recevant les pannes. ». Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

2.3. La double maison-bloc en hauteur

Outre la métairie (ou la ferme) et ses déclinaisons (sans bas-côté, à un bas-côté, à deux bas-côtés), on rencontre le cas de figure de la maison double, à savoir deux maisons-bloc en hauteur accolées sous un même toit, avec un mur de refend central et deux murs-gouttereaux, le contreventement étant assuré par des aisseliers.

Ferme non localisée

|

|

| Carte postale en phototypie sépia des années 1920 ou 1930. La face destinée à l'écriture ne fournit aucun renseignement en dehors d'une légende laconique et vague, inscrite dans la moitié à gauche du filet vertical de division : AU PAYS BASQUE / 21. - FERME BASQUE. L'éditeur est représenté par les lettres LF inscrites dans un cœur au-dessus du nom « TOULOUSE » ; il s'agit de Labouche Frères (L F) à Toulouse. Le commentaire contradictoire écrit à la plume dans la bordure inférieure de la face illustrée (« Une ferme Landaise ») laisse quelque peu songeur...

À première vue, on est ici face à deux maisons jumelées ou mitoyennes d'un côté (semi-detached disent les Britanniques). À l'examen, des différences apparaissent entre elles : Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

2.4. La gentilhommière à pignon-façade tripartite

Des maisons anciennes, en haut de l'échelle sociale, ont pu servir d'inspiration aux architectes néo-basques, notamment pour des éléments architecturaux en pierre de taille (piliers, colonnes, arcs, encadrements).

Maison Gastambidia à Saint-Pée-sur-Nivelle

|

|

|

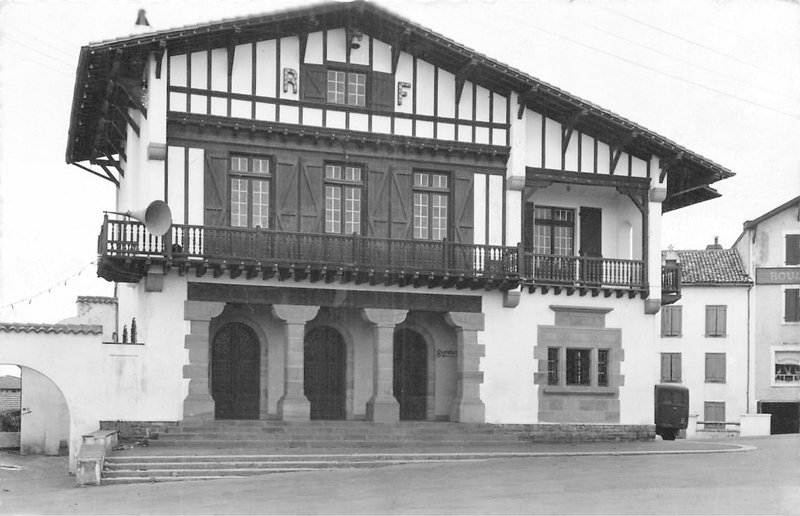

Carte postale en noir et blanc du début du XXe siècle. Sur la face écrite : en haut sur la gauche : Eskual Herria (pays basque). – Environs de la Rhune ; en bas, au centre : 149. - SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE (B.-Pyr.) – Gastambidia, maison basque ; le long du bord gauche : J. S. éditeur, Ascain. Cette façade à l'ordonnance symétrique remarquable, est celle de la maison Gastambidia à Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques, ex-Basses-Pyrénées). Le pignon-façade de cette résidence de notable rural labourdin reflète le plan intérieur : de chaque côté du corps central, enserré entre ses deux murs en maçonnerie de pierre montant jusqu'au toit, s'ajoute un bas-côté, lui-même bordé par un mur-gouttereau en pierre montant jusqu'au toit. Les deux étages, en léger encorbellement, sont en pan de bois. La symétrie parfaite de la façade n'est pas le résultat d'une évolution constructive, elle a été inscrite dès le départ dans le plan du bâtiment dressé par le constructeur. Le porche du rez-de-chaussée (lorio), avec ses deux arches en anse de panier en ligne, permet d'accéder à l'eskaratz, vaste vestibule donnant sur la cuisine (à gauche), l'étable (à l'arrière du bâtiment) et les chambres du premier étage (par un escalier) (cf. planche 9 du volume Pays aquitains du Corpus de l'architecture rurale française, p. 55). |

Les arches doubles ou triples en ligne se retrouvent dans l'architecture de style néo-basque, ainsi à l'hôtel de ville d'Urrugne (deux arches en plein cintre, une colonne), à la villa Saraleguinea à Guéthary (idem, voir section 5.3. infra) et au Golf-Club de la Nivelle à Saint-Jean-de-Luz (trois arches en anse de panier, deux colonnes).

3. La « métairie landaise »

|

|

|

Carte postale photographique des années 1940 (elle porte un tampon du 23-9-47, un autre exemplaire comporte un texte daté du 20 avril 1941). Les parties gauche et droite de la face non illustrée sont séparées par l'inscription PHOTO E. VIGNES - CASTETS-DES-LANDES (7).

La face illustrée nous restitue la façade d'une « métairie landaise » avec son toit à deux versants symétriques en pente douce et son auvent central – l'emban. Celui-ci monte jusqu'à l'entrait de la première ferme de charpente. La paroi du fond est en pan de bois, ainsi que celle des bas-côtés. Les potelets et le hourdis restent visibles malgré le badigeon blanc qui les recouvre. Le rez-de-chaussée sert à l'habitation tandis que l'étage est voué à l'exploitation. Dans la partie haute de l'emban, à droite, un escalier en bois permet d'accéder à l'étage. Côté opposé, des planches verticales jointives forment un écran. La couverture du toit est en tuiles canal.

Loin d'être une scène prise sur le vif, la vue est une composition bien étudiée mais fantaisiste: dans l'axe de la façade, un homme et une femme âgés en train de filer sur un rouet et à droite et à gauche de l'auvent, une femme faisant mine de balayer et une homme dont la tenue n'est pas paysanne (le propriétaire de la métairie, le photographe ?).

(7) Émile Vignes (1896-1983), photographe régionaliste, né à Castets-des-Landes (Landes), auteur et éditeur de cartes postales ayant pour sujet les paysages et les gens de sa région natale et du littoral aquitain.

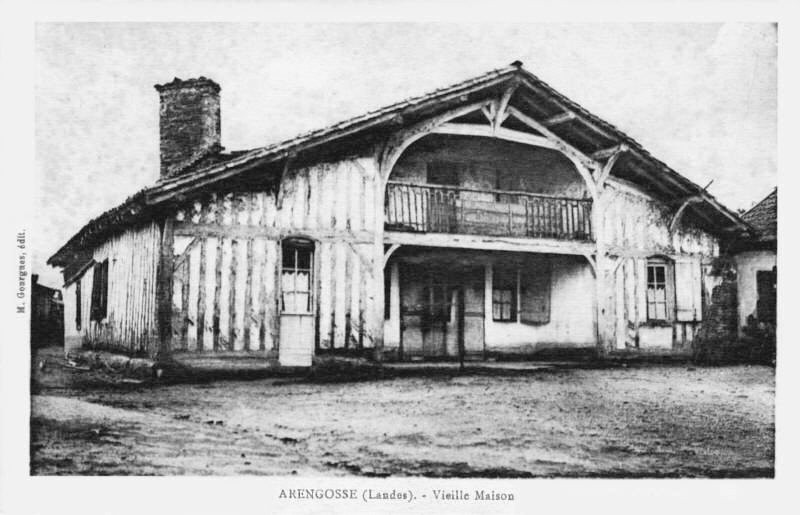

Maison à Arengosse (Landes)

|

|

|

|

Carte postale de teinte chocolat à bordure (années 1920 ou 1930). La légende est dans la bordure inférieure (« ARENGOSSE (Landes) - Vieille Maison »), le nom de l'éditeur dans la bordure latérale gauche (« M. Goarguas, édit. »). Face écrite divisée par un double filet sous l'en-tête « AU VENT DES LANDES / ARENGOSSE ». Le long du bord gauche court l'inscription « Éditions Artistiques Pierre Barreau, 14, cours d'Aquitaine, Bordeaux ». La même, désaturée

Cette « vieille maison » se trouvait à Arengosse. On peut penser qu'elle (ou une de ses semblables) a pu servir de modèle à des villas néo-landaises. L'arc segmentaire présent à l'entrée de la porte-fenêtre (à gauche) et à la fenêtre et son contrevent (à droite) postule le XVIIIe siècle. Alfred Cayla a publié une photo de cette maison dans son livre Architecture paysanne de Guyenne et de Gascogne, éditions Serg, 1977, p. 19, image No 23. Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

4. La vogue du style néo-basque et du style néo-landais

Dans le premier quart du XXe siècle, Influencés par la tendance anglaise qui s’intéresse à la maison rurale, des architectes (notament Henri Godbarge, William Marcel, François-Joseph Cazalis, Charles Siclis, Louis et Benjamin Gomez) proposent à leurs riches commanditaires bordelais ou parisiens de leur construire une grande villa soit dans le style néo-basque, le plus courant, soit dans le style néo-landais, moins répandu. Il s’agit dans les deux cas de pastiches utilisant des techniques et des matériaux modernes (notamment les blocs de béton plein, le béton banché et le béton moulé à partir des années 1920). Plutôt que de créer un décor original et varié pour habiller les vastes surfaces murales permises par le béton, ils se rabattent sur l'existant qui, fort commodément, s'offre à leurs yeux dans les villages et hameaux basques.

Un recueil de villas déjà construites, préfacé par l'historien Louis Colas, parait en 1925 chez l'éditeur parisien Charles Massin sous le titre L'Habitation basque. Un deuxième recueil, de la main d'Henri Godberge, L'Habitation landaise, paraît l'année suivante chez le même éditeur. Les deux styles se mélangent parfois, donnant ce qu'il est convenu d'appeler le style basco-landais.

4.1. Le style néo-basque et ses emprunts

La villa néo-basque forme un seul bloc, d'une même époque, alors que son modèle, la maison rurale labourdine, juxtapose souvent une partie centrale, d'origine ou de conception médiévale (maison à étage, dite aussi maison en hauteur, à façade en pignon), et un ou deux bas-côtés d'époque ultérieure. Dans la réalité, on trouve également des maisons en hauteur n'ayant connu aucune extension latérale et qui sont tout autant basques que les autres.

Villa au Pyla-sur-Mer (Gironde)

|

|

| Photo privée achetée sur le site cartophilique Delcampe. Villa de style néo-basque, non identifiée et non datée, au Pyla-sur-Mer (Gironde). © Christian Lassure. La façade est un mélange d'éléments disparates où le dissymétrique (les versants de toiture, les travées latérales) le dispute au symétrique (les baies dans la travée centrale). Malgré l'ordonnance tripartite des travées matérialisées par quatre têtes de mur à encorbellement en quart de rond (deux longues à gauche, deux courtes à droite), on retire l'impression d'un capharnaüm de références à des traits aisément identifiables de l'ancienne architecture vernaculaire rurale du Labourd : Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

4.1.1. Les emprunts à la maison rurale labourdine

Précisons tout d'abord que le gros œuvre échappe aux emprunts : en effet, à partir des années 1920, les murs sont construits en béton, enduits de ciment et blanchis à la chaux, au-dessus éventuellement d’un soubassement en pierre. Cela donne des maçonneries imperméables à la vapeur d'eau.

En pignon-façade, des travées sont matérialisées par de fausses têtes de mur en encorbellement (dans la métairie labourdine, le front des murs gouttereaux est en pierre de taille).

De faux pans de bois en béton moulé, colorés en rouge, ornent le haut des pignons entre les fausses têtes de mur (dans la métairie labourdine, seul le pignon Est, étant abrité de la pluie, comporte du pan de bois, et celui-ci n’est pas du trompe-l’œil).

La toiture est à deux pans (ou versants) de faible pente, le plus souvent dissymétriques, parfois symétriques (dans la métairie labourdine, la dissymétrie est le résultat d’un agrandissement sur un des gouttereaux et la symétrie le résultat de l'agrandissement sur les deux gouttereaux).

Les avancées de la toiture, que ce soit en rive ou aux rampants, sont très marquées dans les imitations (comme dans les maisons ayant servi de modèles) et sont portées par la saillie des pannes sablières, médianes et faîtières.

Dans le triangle des pignons, se découpent de minuscules orifices triangulaires, imités des prises d'air réservées dans les combles de la métairie labourdine où le foin était serré (ces aérations n'ont rien à voir avec des trous d'envol de pigeonniers).

Maison villageoise à Sare

|

|

| Carte postale noir et blanc (phototypie) des années 1900 ou 1910. Face écrite divisée. La carte a circulé en 1932. La légende figurant sous la vue nous donne le lieu – le village de Sare dans les Pyrénées-Atlantiques, anciennement Basses-Pyrénées, et le sujet, une « Maison Basque » se trouvant « route de Saint-Pée-de-Nivelle.». L'éditeur, M. D, est Marcel Delboy, à Bordeaux, connu plus tard sous le pseudonyme Yobled.

Sous l'avancée de la toiture, dans le pan de bois au dessus de l'impressionnant balcon filant, on distingue une suite de prises d'air de différentes formes et tailles. Les plus remarquables sont un grand triangle équilatéral dans lequel sont circonscrites trois briques plates ou briquettes formant un triangle inversé, deux grands hexagones dont la moitié inférieure est divisée en trois triangles par quatre briquettes formant autant de rayons, un trapèze isocèle et, pour finir, une série de petits triangles sans subdivisions. |

Le lorio, grand porche ouvert au rez-de-chaussée, se mue en loggia à l'étage.

Les balcons de bois qui ornent quelques baies sont surtout décoratifs alors que leurs prédécesseurs ruraux servaient de séchoirs pour certains produits agricoles.

Les contrevents en bois sont de même couleur que les faux pans de bois.

4.1.2. Les emprunts à la maison rurale bas-navarraise

La métairie labourdine n'a pas été la seule source d'inspiration des architectes, ceux-ci prenant des traits architecturaux ou des éléments décoratifs à la métairie de basse Navarre au pignon-façade entièrement en pierres maçonnées :

- la façade est exempte de pans de bois et d'encorbellement, elle est enduite de mortier et blanchie à la chaux;

- les avancées des murs-gouttereaux sont sans ressauts et uniformes de bas en haut ;

- l'entrée est en pierre de taille et couverte d'un arc en plein cintre ou en anse de panier ;

- les versants de toiture sont symétriques, se conformant à l'ordonnancement axial de la façade ;

- les abouts en saillie des pannes sablières portant les larges avant-toits peuvent être soutenus par des potences en bois (comme ci-dessous).

Maison à Ascarat

|

|

| Photographie en noir et blanc à bordure blanche des années 1940 (?). La vue, de guingois, a été redressée par nos soins.

On a affaire ici à une maison au pignon-façade maçonné en moellons et enduit, sise à Ascarat en basse Navarre. D'un mur-goutterau saillant à l'autre, la façade est plane et quasi symétrique. Outre la saillie des têtes de mur et des rampants de la toiture, la seule chose qui dépasse est le balcon en bois au niveau des combles, encore qu'il s'agisse d'un élément rapporté aux fins de séchage de produits de la terre. Détail remarquable, la pièce sur la gauche servant de fenil à l'étage, est ouverte sur l'extérieur. On peut se demander s'il n'y a pas eu, à l'origine, derrière cette symétrie de façade, deux unités d'habitation (pour deux ménages ou pour le métayer et le maître). L'entrée de la maison est non pas un lorio mais un encadrement de pierres de taille à arc en plein cintre, dont la monumentalité est accentuée par la longueur des claveaux. Ce type d'entrée serait le modèle des larges baies cintrées des maisons néo-basques. |

Maison Apalasia à Ossès, pignon-façade

|

|

| Photographie de 1942 empruntée à la monographie PA22 du volume Pays aquitains du Corpus de l'architecture rurale française (Berger-Levrault, 1984, pp. 202-204). Il s'agit de la maison Apalasia au lieu-dit Gahardou à Ossès, commune des Pyrénées-Atlantiques, dans ce qui est la basse Navarre.

Autre exemple de maison ayant son pignon-façade maçonné en moellons et enduit et ses encadrements de baies en pierres de taille (grès sombre). La façade est plane, sans encorbellements, et obéit à une symétrie axiale, indice de la présence de deux unités d'habitation comme dans la maison d'Ascarat. Cela est confirmé par la monographie citée ci-dessus : « Le premier niveau se compose de deux unités d'habitation distinctes. Chacune se divise en deux pièces, salle commune [...] et chambre [...]». La large entrée commune, qui ouvre sur l'eskaratz, possède un linteau portant une inscription (ESTA ES LA CASA / DE APALASIA, les noms des exploitants (PHARES APALAS à gauche, IVRDANS BRIDARTE à droite), une date (ANO 1635, soit sous le règne de Louis XIII) et des décorations au-dessous d'un arc sculpté en accolade d'inspiration médiévale. Deux fenestrons pourvus de barreaux s'ouvrent de part et d'autre de l'entrée. Au rez-de-chausséé, les deux salles communes possèdent chacune une petite fenêtre à l'appui saillant. À l'étage, les chambres sont éclairées chacune par une grande baie à croisée (trumeau et traverse en pierre). Les contrevents de la moitié supérieure des croisées sont fermés et peints en blanc comme pour se fondre avec le reste de la façade (vestige de l'époque de l'impôt sur les portes et fenêtres, 1798-1926 ?). Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. Maison Apalasia à Ossès, élévation d'une des fermes de charpente

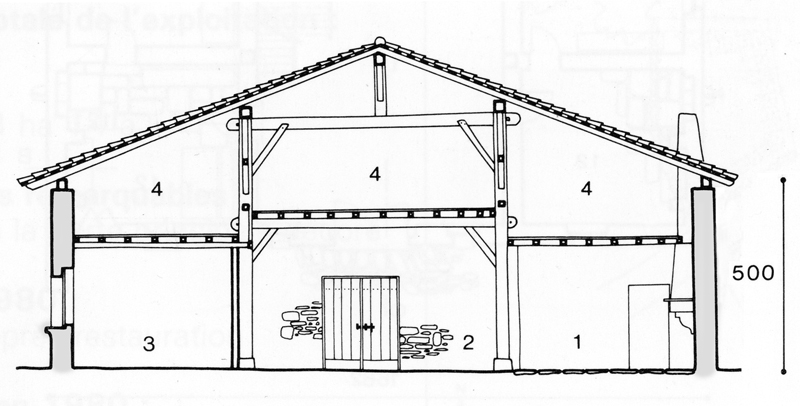

Elévation d'une ferme de charpente empruntée à la monographie PA22 du volume Pays aquitains du Corpus de l'architecture rurale française (Berger-Levrault, 1984, pp. 202-204. En 1 : la cuisine (sukaldea), en 2 : la remise (eskaratza), en 3 : le cellier, en 4 : le grenier. Derrière la façade, se dresse une charpente faite d'une suite de de trois portiques (ou couples de poteaux de fond) à deux faux entraits chacun (assemblés à tenon traversant sur les poteaux). Les portiques portent les pannes et, par l'intermédiaire d'un poinçon, le faîtage, le contreventement étant assuré par des aisseliers. On a là un exemple basque de maison à nef et bas-côtés se développant derrière une façade en pierre à symétrie axiale, selon une conception moderne (baroque) et non plus médiévale. |

Certaines villas néo-basques à la façade symétrique comme la villa Santo Venia à Anglet et la villa du Domaine de la Dune à Arcachon (utilisée comme vignette dans le présent articlene) ne sont pas sans évoquer ces maisons bas-navarraises anciennes d'Ascarat et d'Ossès (ce qui ne veut pas dire que les architectes des premières se soient inspiré spécifiquement de ces deux dernières).

4.2. Le style néo-landais et ses emprunts

Le style néo-landais s’inspire de la maison rurale de la Grande Lande (c’est-à-dire le centre et le nord du département des Landes) aux XVIIIe et XIXe siècles. Les caractéristiques de celles-ci sont

- la toiture basse à deux versants généralement symétriques,

- l'auvent central (emban ou estantade) (8) au pignon-façade,

- le pan de bois (il faut savoir toutefois que dans les métairies landaises; le pan de bois couvrait généralement la totalité du pignon) ;

- les appareillages de briques plates disposées en épi entre les pans de bois.

(8) Le terme estantade désigne l'ensemble des estan, poteaux de bois de l'auvent s'ouvrant au centre du pignon-façade des anciennes métairies de la Grande Lande. C'est le participe passé substantivé du verbe estanta (étayer). Dans les Petites Landes, le terme « emban » (auvent) était employé. Source : Dictionnaire gascon-français de Pierre Méaule (Escource 1894-1992)).

4.2.1. Villa néo-landaise No 1 à Hossegor (Landes)

Présentée par les éditeurs de cartes postales comme étant soit « basco-landaise», soit « landaise » tout court, cette villa nous paraît relever plutôt du style néo-landais avec son porche axial solidement charpenté (ou estantade). Aucune trace de fausses têtes de mur en pierre de part et d'autre du renfoncement central.

|

|

| Carte postale de teinte sépia des années 1920 (d'après la bordure). Face écrite divisée : en haut, à gauche, 22 HOSSEGOR (Landes) / Villa basco-landaise ; entre les deux parties, 'Les Editions d'Art YVON' . Paris, 15, Rue Martel . Fabrication française. |

|

|

| Carte postale noir et blanc des années 1930 (bordure blanche). Éditeur : YVON. Face écrite divisée : en haut à gauche : LA DOUCE FRANCE / 7. - COTE D'ARGENT / HOSSEGOR.. ― Villa dans la forêt / en bordure du Lac. Le texte manuscrit dans la partie Correspondance porte la date du 10 novembre 1936, ce qui montre indirectement que la fabrication de la carte et la prise de la photographie sont antérieures à cette date.

Aucune indication de style n'est portée alors qu'il s'agit de la même villa que celle de la carte précédente. |

|

|

| Carte postale photographique des années 1950 (bords denticulés). Éditeur : Les Editions d'art YVON 15, rue Martel, PARIS / Fabrication Française - Légende. Sur la face écrite : Hossegor (Landes) / Maison Landaise / sur les Bords du Lac. Toujours la même villa, avec ses fenêtres du rez-de-chaussée en arc segmentaire et à petits carreaux. |

|

|

| Carte postale en couleur du dernier quart du XXe siècle.

Toujours et encore la même villa. Sous les rampants légèrement dissymétriques, on distingue mieux les éléments de la charpente de l'auvent, apparemment copiée sur celle de l'auvent de la fameuse métairie de Marquèze à Sabres. La façade au rez-de-chaussée est exempte de colombage.

Maison de maître de Marquèze (Landes) : élévation de la façade (source : monographie PA 09 du volume Pays aquitains du Corpus de l’architecture rurale française, Berger-Levrault, 1984, pp. 132 et 133). L’auvent est occupé par deux poteaux de fond, en tête desquels s’encastre un entrait se prolongeant dans les bas-côtés, et qui portent les pannes sablières. Cet entrait est doublé, en dessous, d’une sorte d'entretoise légèrement cintrée, dont les extrémités sont assemblées dans les poteaux et qui est elle-même soutenue par deux poteaux centraux. L’entrait porte un poinçon, en haut duquel repose la panne faîtière. Il y a non pas des arbalétriers mais des chevrons posant par chevauchement sur la faîtière, les sablières de la nef et les sablières des bas-côtés. Entre l’entrait et l'entretoise, sous le poinçon, se dressent un potelet central avec ses contrefiches ainsi que des aisseliers, afin de contrecarrer tout fléchissement de l’entrait. À mi-hauteur du poinçon, un faux entrait est soutenu par des contrefiches. Des jambettes se dressent au droit et en dessous des pannes intermédiaires hautes. Une entretoise barre à mi-hauteur les bas-côtés, dont le pan de bois est à poteaux de remplissage très rapprochés. L’auvent ressortit non pas de la ferme triangulée mais de la charpente à chevrons formant fermes. |

4.2.2. Villa néo-landaise No 2 à Hossegor (Landes)

À première vue, on croirait avoir affaire à une autre édition de la carte numéro 1. L'observation attentive montre qu'il n'en est rien. De même morphologie que la numéro 1 et, comme elle, version surdimensionnée de la « métairie landaise », cette « villa landaise » présente toutefois des traits relevant du style néo-basque :

- dans la partie centrale de la façade, encadrement du renfoncement par deux têtes de mur en léger encorbellement ;

- à la façade des bas-côtés, en bas, murs obliques (en arc-boutant) opposés, et en haut, faux pans de bois et épis de briquettes peintes.

On est donc en droit d'avancer ici le qualificatif de « basco-landais ».

|

|

| Carte postale des années 1930 (marge blanche). Légende sur la face écrite, en haut à droite : « HOSSEGOR - Villa Landaise ». Mention de l'éditeur (entre les deux parties) : « –– Edit. Vignes - Castets-des-Landes –– ».

Pour faire rentrer la totalité de cette vaste bâtisse dans son champ de vision, le photographe, Émile Vignes, s'est placé derrière des pins dont l'écran ne permet pas de distinguer la configuration exacte de la ferme de charpente de l'auvent. Il semble y avoir deux hauts poteaux montant de fond supportant une ferme à arbalétriers et poinçon dans le style de la charpente photographiée par les auteurs du volume Pays aquitains du Corpus de l'architecture rurale française, à Garein (Landes) (cf. photo 22, p. 47). Il semblerait que la forêt de troncs de pins malingres soit une constante obligée des cartes postales centrées sur l'architecture basco-landaise hossegorienne... |

4.2.3. Villa néo-landaise à Arengosse (Landes)

Ici encore, une villa toute neuve, présentée comme « landaise », a également quelque chose de « basque ».

Le concepteur a fait cohabiter des traits néo-landais (symétrie sans faille des versants de la toiture comme des côtés opposés de la façade, auvent central qui prend des allures de galerie du fait de sa longueur) et des traits néo-basques (colombage factice barrant verticalement la totalité de l'étage, fausses prises d'air triangulaires des combles). Il serait donc plus exact de parler de style « basco-landais ».

|

|

|

Carte postale colorisée, à bordure jaune clair, des années 1930 (deux autres spécimens ont circulé respectivement en 1935 et 1938). Phototypie. Éditeur : Yobled (c'est-à-dire Marcel Delboy, à Bordeaux). La face écrite est divisée en deux moitiés séparées par la mention « Phototypie Renaud et Buzaud / 39, rue de la Rousselle - Bordeaux ».

La margelle de puits posée sur son bout de pelouse rappelant l'airial (9), le long balancier sur son pivot fourchu et le seau attaché à la hampe de bois renvoient au puits à balancier (10) qui accompagne souvent la vieille métairie landaise dans les cartes postales, mais il ne s'agit ici que d'éléments de décor factices.

(9) Dans l'ancienne économie rurale des Landes, l'airial était une pelouse plantée de chênes et dépourvues de clôtures et de haies, à la surface de laquelle étaient disséminées des métairies et leurs dépendances. Cette pelouse ouverte servait d'espace de circulation entre les bâtiments, de zone de pacage pour les ovins, de préparation de la litière des bêtes et du fumier, d'aire de battage du seigle, etc.

(10) Sur le thème du puits à balancier, on peut consulter : |

5. Spécimens de style néo-basque

5.1. Villa Arnaga à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) (1903-1906)

C'est une grande bâtisse, construite, entre 1903 et 1906, sur une hauteur dominant la Nive par l'architecte parisien Joseph-Albert Tournaire et les architectes bordelais Pierre Ferret et Ferdinand Duprat pour le compte du dramaturge Edmond Rostand. Si elle n'est pas une des toutes premières manifestations du style architectural néo-basque, elle n'en reste pas moins celle qui lança le mouvement dans la région : à l'instar d'Edmond Rostand, tout villégiateur digne de ce nom voulut avoir sa villa néo-basque, son petit Arnaga.

Par ses vastes dimensions, la villa tient plus du château que de la maison de villégiature. Le fait est que si certaines cartes postales anciennes emploient les expressions « Maison Rostand » ou « Villa Rostand», d'autres n'hésitent pas à qualifier la résidence de « Château Arnaga » ou de « Château de M. Rostand ».

Ce fut l'architecte Tournaire qui, au cours de déplacements dans la campagne labourdine, se préoccupa de relever, par la photo et le dessin, les ensembles et les détails architecturaux pouvant être transposés à la future villa et de les soumettre au maître d'ouvrage.

Arnaga, 1

|

|

|

Carte postale en phototypie des années 1900 ou 1910. Légende sous la vue : « 201. - CAMBO (B.-P.). - Maison Rostand à Arnaga. - M. D. » (il s'agit de l'éditeur Marcel Delboy, 89, rue de la Rousselle, Bordeaux). La vue est celle du pignon-façade sud-est (la façade principale). Le premier étage, le deuxième étage et l'étage des combles sont zébrés d'un colombage factice. Les baies du premier étage sont rectangulaires (plus hautes que larges), celles du deuxième étage sont carrées tandis qu'une partie de celles du rez-de-chaussée, notamment les deux baies jumelles centrales, font appel à l'arc en plein cintre censé rappeler la porte des métairies bas-navarraises.

Arnaga, 2

État de la façade sud-est en 2011 (source : Wikimedia Commons, auteur : Gentil Hibou. |

Le pignon-façade sud-est, avec ses versants dissymétriques, pastiche l'aspect d'une maison rurale basque faite d'ajouts latéraux successifs délimités par des têtes de mur saillantes. Sous l'avancée des rampants soutenue par des potences, le pignon-façade comporte un rez-de-chaussée en maçonnerie de pierre, deux étages encorbellés en faux pans de bois et enfin des combles

Contre la partie droite de la façade (par rapport à l'observateur extérieur) et en équerre, se dresse une petite maison à deux étages, construite entre deux gouttereaux en dur et présentant une façade à deux encorbellements successifs. Là encore, les versants sont dissymétriques mais inversés par rapport au bâtiment principal. Au rez-de-chaussée de cette extension on note, sous le premier encorbellement, la présence d'un renfoncement, imitant, avec son puissant sommier, le lorio de certaines maisons labourdines.

L'extension en forme de maisonnette plaquée contre une partie du pignon-façade n'est pas obligatoirement une fantaisie de l'architecte d'Arnaga, c'est vraisemblablement l'imitation d'un dispositif semblable rencontré dans de rares spécimens de fermes du Pays basque, à l'instar de cette ancienne ferme de Larressore dans le Labourd.

Ferme à Larressore

|

|

| Carte postale photographique des années 1950 (bordures dentelées). Éditeur : Les Editions du Moulin Sartrouville (S.-et-O.).

Contre la moitié droite du pignon-façade (là ou s'ouvrait la porte d'entrée) est venue s'adjoindre une extension de moindres profondeur et hauteur mais de même axe que la maison et sous un toit aux versants parallèles à ceux de cette dernière. De par ses dimensions, cet édicule à un étage sur rez-de-chaussée, fait penser davantage à un porche d'entrée ou à un sas qu'à une maisonnette. Comprise au départ entre deux têtes de mur saillantes, cette extension s'est vue à son tour prolongée sur la droite par un bas-côté (étable ?) puis par un hangar sous la continuation du versant de toiture. |

Arnaga, 3

|

|

| Carte postale de teinte sépia des années 1920 (bordure claire) montrant le pignon-façade nord-ouest de la villa Arnaga. Aucun légendage sur la face écrite, uniquement l'inscription « Editions Cambo's Studio» entre les deux moitiés habituelles. La façade nord-ouest se décompose en une partie principale de deux travées (sur la gauche) et en une partie latérale (un bas-côté) en décrochement (sur la droite).

Dans la partie principale, le faux colombage est réservé à la totalité du deuxième étage et des combles, tandis que dans la partie latérale il occupe le premier étage et celui des combles. La pierre maçonnée, en assises réglées, règne au rez-de-chaussée des deux parties et au premier étage de la travée centrale. Les têtes de mur (quatre en tout) sont également réalisées en pierre de taille Pour éclairer l'intérieur de cette vaste demeure, les architectes ont disposé, dans la façade, plusieurs formes et tailles de baies, réparties par séries de trois : Dans la travée centrale, au rez-de-chaussée, les deux larges baies jumelles à arc en plein cintre abritées par un auvent en accent circonflexe, font écho à leurs pendants de la façade sud. |

Arnaga, 4

|

|

| Carte postale en phototypie des années 1900 ou 1910 (un autre exemplaire porte un tampon de la poste en date du 14-9-12). La légende est inscrite à même la face illustrée : « CAMBO. - " Château Arnaga " / Résidence de M. Edmond Rostand ». Face écrite divisée en partie « correspondance » et partie « adresse », avec dans le coin inférieur gauche la mention « Edition Raufaste » [à Cambo].

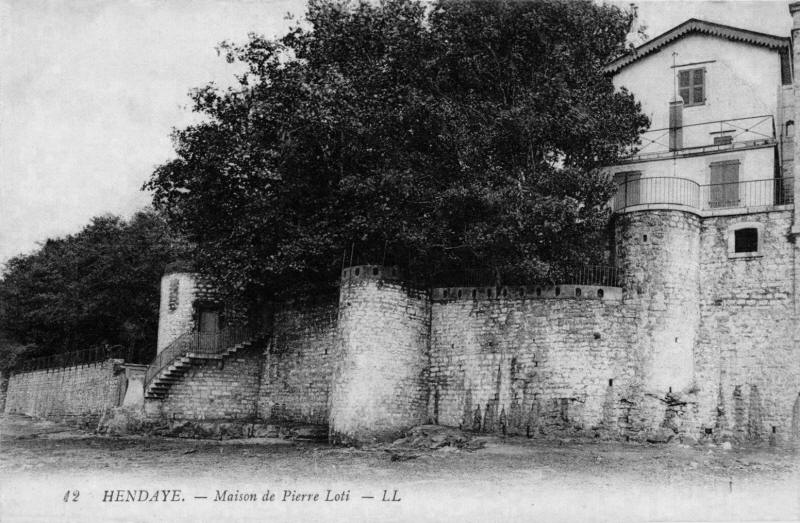

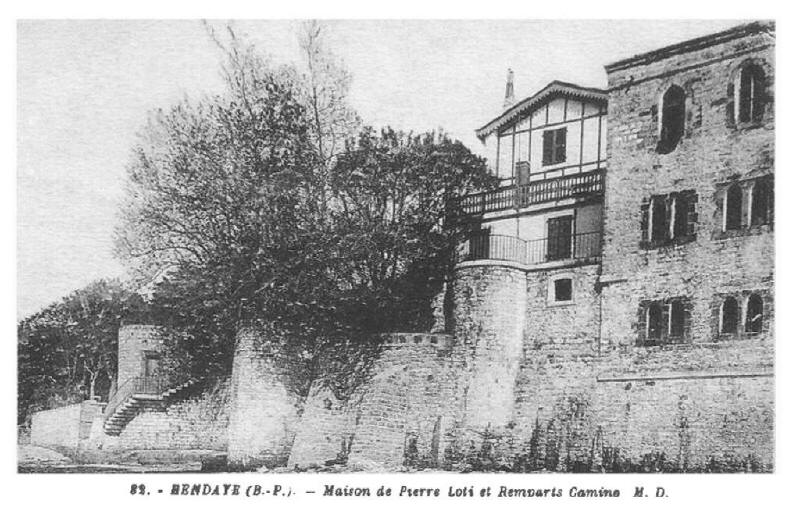

Du fait de son implantation en haut d'un versant, l'édifice a dû être protégé contre la poussée au vide par un haut et solide mur de soutènement en maçonnerie de pierre épousant un arc de cercle, œuvre de l'architecte François-Joseph Cazalis venu seconder Joseph-Albert Tournaire. Une rustique balustrade de pierre orne le haut de l'ouvrage. De gauche à droite, on reconnaît le mur gouttereau de l'extension puis celui en imitation de pan de bois du bâtiment principal. La séparation entre ce pan de bois et la tête de mur saillante (en maçonnerie de moellons équarris assisés) est bien marquée. L'entrée générale de la villa se trouve sous la partie en décrochement du gouttereau de l'extension (sous les trois petites fenêtres cintrées). |

Arnaga, 5

|

|

| Carte postale noir et blanc des années 1940 (bordure blanche dentelée). Légende dans la bordure inférieure : « 22. - CAMBO (B.-P.) ― ARNAGA - Maison d'Edmond Rostand - L'Entrée ». Éditeur : Barbé-Larré, Cambo.

Contre le gouttereau de l'extension de la villa Arnaga, l'architecte à plaqué, en guise de porche, une moitié de maison néo-basque coupée selon l'axe vertical de sa façade. Le rez-de-chaussée, ouvert sur deux côtés par un arc en demi-rond, sert de porche d'entrée. La robuste colonne d'angle n'est pas sans donner à l'édicule une certaine monumentalité. |

5.2. Arnaga versus Assantza

Considérée comme une œuvre phare à ses débuts, la villa Arnaga eut droit, en 1937, à une volée de bois vert de la part du critique d'art Léandre Vaillat : « Arnaga, la demeure d'Edmond Rostand, fut une erreur. Il ne suffit pas d'agrandir au carreau une maison des champs pour obtenir un château. Ce sont là deux édifices d'intention, de but, de "programmes" différents. Ce qui convient à l'un ne saurait convenir à l'autre » (Vaillat Léandre, Nouveau bouquet de France, Flammarion, Paris, 1937).

Il semblerait qu'Edmond Rostand n'ait pas été un admirateur inconditionnel du style néo-basque. Un de ses amis, Paul Faure, rapporte un témoignage éloquent à ce sujet dans son livre Vingt ans d'intimité avec Edmond Rostand (Plon, Paris, 1928) :

« Je le (ROSTAND) rencontre devant "Assantza". C'est une maison qu'il admire beaucoup, la plus jolie du pays, une grande maison carrée, toute simple; mais qu'on ne se lasse pas de regarder, tant elle a de poésie avec sa façade pâle... avec son allée qui la fait lointaine et mystérieuse » (p. 58).

Deux cartes postales de l'âge d'or nous révèlent l'aspect du bâtiment qu'admirait Rostand : un grand parallélépipède coiffé d'une toiture à quatre versants, avec un plan à distribution axiale et une façade principale à ordonnance axiale, bref une maison issue d'une conception apparue en haut de la hiérarchie sociale à la Renaissance (avec le « manoir Renaissance») et ayant gagné progressivement la bourgeoisie des villes et des bourgs puis la paysannerie moyenne aux XVIIIe et XIXe siècles (avec la « maison de maître ») (11).

(11) Cf. Christian Lassure, L'architecture vernaculaire de la France, http://www.pierreseche.com/VAFrance.html, 17 février 2006.

Hôtel Assantza à Cambo-les-Bains, 1

|

|

| Carte postale en phototypie des années 1900. Légende sur la face écrite : « 109. - CAMBO. - Assantza-Hôtel. M. D. » (il s'agit des initiales de l'éditeur Marcel Delboy, 89, rue de la Rousselle, Bordeaux). Dans l'angle inférieur de gauche : « Edition Raufaste » (il sagit d'une édition ou d'un tirage fait pour le compte de la maison Raufaste à Cambo).

Façade latérale de l'hôtel Assantza vue depuis l'allée ombragée qui y conduit. L'illustration correspond exactement à la description qu'en fait Paul Faure. |

Hôtel Assantza à Cambo-les-Bains, 2

|

|

| Carte postale en phototypie des années 1900. Légende, sur la face écrite : « 121. - CAMBO. - Assantza-Hôtel. M. D. » (initiales de l'éditeur Marcel Delboy, 89, rue de la Rousselle, Bordeaux). Sur la vue, dans l'angle inférieur gauche : « Edition Raufaste » (édition ou tirage fait pour la maison Raufaste à Cambo).

Vue de trois quarts gauche de l'hôtel Assantza avec ses deux façades, l'une en gouttereau, l'autre en pignon, chacune ayant son entrée précédée d'un large perron de quatre marches. La main d'un pensionnaire a indiqué les emplacements respectifs du salon et de la salle à manger au rez-de-chaussée, ainsi que la fenêtre de sa chambre au deuxième étage. |

5.3. Villa Saraleguinea à Guéthary (Pyrénées-Atlantiques) (1905-1909)

Construite entre 1905 et 1909 par l’architecte François-Joseph Cazalis, la villa Saraleguinea (« la maison Saralegui ») doit son nom à l’héritière de la Compagnie des viandes Saralegui de Buenos Aires, épouse du commanditaire de l’édifice, Jacques dit Hippolyte Lesca.

La villa s’inscrit, par son asymétrie, ses têtes de mur à ressauts et son balcon filant, dans le style néo-labourdin en vogue au début du XXe siècle. Elle est dominée au sud par une tour centrale, au pied de laquelle se trouve l’inscription en basque « Iruzkian lehen eta azken musua. », c'est-à-dire « Le premier et le dernier baiser du soleil ».

Le bâtiment est partagé entre une copropriété privée et un musée municipal abritant des collections historiques et des œuvres d'art contemporain. Il bénéficie depuis le 30 décembre 1994 d'une inscripton partielle aux monuments historiques.

Saraleguinea, 1

|

Carte postale noir et blanc des années 1910 ou 1920. Face écrite non disponible. La signature dans l'angle inférieur de doite (Elcé) est l'acronyme formé à partir des initiales L C de L. Chatagneau, éditeur de cartes postales à Bordeaux (Gironde). Vue de la façade antérieure nord et du gouttereau est. Aux étages du pignon-façade, les faux pans de bois en léger surplomb et les fausses têtes de mur en pierre à double ressaut ne jouent aucun rôle structurel. Une arcade composée d'une colonne, de deux arches surbaissées et de deux pilastres fait office de porche d'entrée à la façon du porche de la maison noble Gastembidia à Saint-Pée-sur-Nivelle (voir supra, section 2.4.). Pour l'auteur de la notice de la villa dans la « plateforme ouverte du patrimoine», « l'entrée reprend une disposition d'inspiration basse-navarraise ». Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici.

Saraleguinea, 2

Carte postale en phototypie des années 1910 ou 1920. Face écrite divisée en « Correspondance » et « Adresse», sans aucune autre indication. Toujours Saraleguinea, mais ici l'accent est mis sur le gouttereau est avec ses petites fenêtres au rez-de-chaussée et son étonnant balcon filant à l'étage. Le décrochement de la première travée du pignon-façade apparaît nettement ainsi que les potences soutenant l'avancée des versanst de toiture. |

Saraleguinea, 3

|

|

| Carte postale photographique des années 1950 (bords chantournés, non conservés ici). Éditeur : Sur la face illustrée, dans l'angle inférieur droit : « LAPIE SERVICE AERIEN ». Sur la face réservée au texte, dans l'angle supérieur gauche : « EN AVION AU-DESSUS DE... / 7 GUETHARY (B.-P.) / Vue générale - Résidence Saraleguinéa ». Entre les deux moités : « Edition LAPIE.- ST-MAUR - 125, rue Garibaldi. / Véritable photo au bromure

». Implantation de la villa Saraleguinea. L'édifice, vu en plongée, domine le paysage urbanisé en aval, sa façade antérieure est tournée vers la mer tandis que sa façade arrière, avec sa tour – symbole de puissance et de prestige –, regarde l'intérieur des terres, la montagne. |

Saraleguinea, 4

|

|

| Carte postale en phototypie des années 1910 ou 1920. La face écrite, simplement divisée en partie « Correspondance » et partie « Adresse », est entièrement occupée par un texte manuscrit portant la date du 28 juillet 1929.

Vue du pignon-façade sud et du côté ouest de la villa. Le soubassement est en moellons apparents. La tour carrée avec son toit à quatre versants, construite en légère saillie sur la façade et posée sur deux trompes, masque l'escalier intérieur. |

5.4. Villa du Docteur Émile Tessier à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) : façade dissymétrique

|

|

|

Carte postale en phototypie des années 1930. Face écrite divisée en deux moitiés sans autres indications que « CORRESPONDANCE » et « ADRESSE ». À regarder la façade de cette modeste villa à un étage (version démocratisée des grandes bâtisses des premiers temps du style néo-basque), on peut être amené à penser qu'il lui manque, sur la droite du corps central, un deuxième bas-côté qui soit le symétrique de celui sur la gauche. L'architecte a opté manifestement pour le modèle de la maison de ferme labourdine à façade dissymétrique. Il a mis l'entrée non pas en façade mais dans un appentis contre le gouttereau de droite, dispositif qui n'est pas sans évoquer, toutes proportions gardées, le bâtiment d'entrée de la villa Arnaga (cf. supra). S'il y a trois fenêtres de même taille au rez-de-chaussée, par contre les trois fenêtres de l'étage sont de grandeur décroissante, laissant le spectateur songeur quant à l'habitabilité de la pièce sous le long versant de toiture. Outre les versants dissymétriques, les références néo-basques sont les fausses têtes de mur en encorbellement et les colombages peints au premier étage, ainsi que la forte avancée des rampants de la toiture soutenus par des potences. |

5.5. Villa Alary au Pyla-sur-Mer (Gironde) : façade symétrique

|

|

| Carte postale noir et blanc des années 1930. Légende sur la face écrite : en bas à gauche : « BASSIN D'ARCACHON / LE PILAT (Gironde) / Villa "Alary" » ; entre les deux moitiés : « EDITIONS VAN EYK-ROULEU / 6, Rue Veyrines - BORDEAUX - Fabric. Française Repr. Int. ».

On a sous les yeux un pignon-façade à ordonnance axiale, se contentant d'un minimum de marqueurs décoratifs régionalistes (triangle en faux pan de bois à l'étage sous les versants de toiture, faux contrefort au rez-de-chaussée à l'angle avec le gouttereau de droite). La façade est précédée d'un auvent central porté par deux piliers de section rectangulaire et une ferme en bois à arbalétriers et poinçon sur entrait, avec, entre les piliers, une entretoise surmontée de courtes solives au niveau de l'étage. Si la symétrie de la façade n'est pas parfaite – à gauche, l'angle du rez-de-chaussée est droit (et non pas oblique) et la fenêtre est contre l'angle (et non pas au milieu du bas-côté) – l'ensemble respire toutefois la simplicité et l'harmonie. Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

5.6. Villa Mar y Luna au Pyla-sur-Mer à La Teste de Buch (Gironde) : façade symétrique

|

|

| Carte postale noir et blanc des années 1930 (bordure blanche). Légende sur la face écrite, en haut à gauche : « MAR Y LUNA / Pyla-sur-Mer (Gironde) ». Aucune indication d'édition, uniquement la mention « PHOTO VERITABLE » en bas au milieu.

Mar et Luna, avec Clair de Lune et Rayon d'Or, est une des trois villas que la couturière et femme d'affaires parisienne Jeanne Lanvin fit construire au Pyla-sur-Mer, sur la commune de La Teste-de-Buch, dans les années 1930. Il s'agit d'une villa formée d'un corps central à un étage et de deux bas-côtés sous une toiture à deux versants de même longueur et à forte avancée. Son pignon-façade est d'une symétrie peu commune tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage. Les deux extensions en forme de maisonnette dans le prolongement des bas-côtés encadrent une pergola soutenue par deux colonnes. Au rez-de-chaussée, il y trois entrées, une grande à arc en anse de panier entre deux petites à arc en plein cintre. À l'étage, dans le faux pan de bois central compris entre les deux fausses têtes de mur, il y a trois baies : une grande fenêtre entre deux hublots carrés. Bien que le colombage peint de l'étage soit très prégnant, le rez-de-chaussée avec ses extensions jumelles et sa pergola fait preuve d'une grande liberté et originalité. Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

6. Spécimens de style à dominante néo-landaise

6.1. Commune libre « la République des gosses » du lac d'Hossegor (Landes)

Ce vaste bâtiment ayant abrité les « francs et franches camarades » de « la République des gosses » (12) relève essentiellement du style néo-landais mais mâtiné de néo-basque ainsi que l'attestent les caractéristiques du pignon-façade :

- renfoncement central sur rez-de-chaussée et étage, inspiré de l'auvent central (estandad) des anciennes métairies ;

- poteaux de bois montant de fond sur les deux étages du succédané d'estandad ;

- sur un soubassement en maçonnerie crépi et blanchi, faux pan de bois avec ses épis de briquettes peintes, habillant le rez-de-chaussée, le premier étage et l'étage des combles sous l'avancée des rampants dissymétriques.

Les seuls détails architecturaux néo-basques visibles sont l'encorbellement de la partie supérieure des têtes de mur et les potences soutenant l'avancée des versants de toiture.

(12) La République des gosses était une colonie de vacances, sous forme de commune libre, ouverte aux enfants des villes. Conçue par Émile Baynac, animateur de l'association laïque des Francs et Franches Camarades du Lot, elle fut fondée en 1950 par Léon Jouhaux, président du Conseil économique. Sur un terrain de 10 hactares, à l'extrémité nord du lac d'Hossegor, furent édifiés un pavillon d'accueil et des bungalows bénéficiant de l'eau courante et de l'électricité.

République des gosses, 1

|

|

|

Carte postale photographique des années 1950 (bords denticulés, non représentés ici ; tampon de la poste d'Hossegor en date du 25-8-1952). Légende sur la face écrite, en haut à gauche : HOSSEGOR (Landes). / République des Gosses. / « Francs et Franches Camarades ». / L'Entrée de la Colonie. À la séparation entre correspondance et adresse, court la mention « Collection Francs et Franches Camarades. Véritable photo au bromure. », suivie d'un symbole (A dans C avec l'inscription ABEILLE CARTES PARIS). |

Une autre vue de l'entrée permet de mieux distinguer l'un des gouttereaux du pavillon ave sa rangée de baies et la file de potences sous la rive débordante du versant de toiture.

République des gosses, 2

|

|

|

Carte postale photographique des années 1960. Légende sur la face écrite, en haut à gauche : L'Entrée de la RÉPUBLIQUE des GOSSES d'HOSSEGOR (Landes). De part et d'autre du filet vertical médian, court la mention «Véritable photo au bromure. ». Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

Sur une troisième vue, axée sur la façade, on aperçoit, sur la droite, le bout d'une aile en retour d'angle.

République des gosses, 3

|

|

|

Carte postale photographique des années 1950 (bords denticulés non représentés ici). Légende sur la face écrite, en haut à gauche : RÉPUBLIQUE des GOSSES d'HOSSEGOR / (Landes) / Bâtiment principal. À la séparation entre correspondance et adresse, court la mention «Véritable photo au bromure.». |

Une quatrième vue découvre la totalité de l'aile en retour d'angle.

République des gosses, 4

|

|

| Carte postale photographique des années 1950 (bordures denticulées, non représentées ici). Légende sur la face écrite : en haut à gauche, RÉPUBLIQUE des GOSSES d'Hossegor / Landes / Les dortoirs des petits ; entre les deux moitiés, Véritable photo au bromure. Tampon de la poste d'Hossegor 29 - 8 - 1964.

De gauche à droite du bâtiment en L, on observe les éléments suivants : décrochement du gouttereau après la travée antérieure, fausses têtes de mur sans encorbellement, avancées de toiture sur potences, faux pan de bois sur toute la hauteur du gouttereau de l'aile en retour, baies rectangulaires de différentes hauteurs, petits carreaux aux baies du rez-de-chaussée, contrevents sur écharpe (ou Z). Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

Une cinquième carte nous offre une meilleure vue de la façade du pavillon d'entrée avec ses inscriptions en grandes lettres blanches.

République des gosses, 5

|

|

| Décolorisation d'une carte postale couleur des années 1960 (bords denticulés). Sur la face écrite, en haut à gauche, l'inscription 1573 - La République des Gosses / du Lac d'Hossegor ; entre les deux moitiés, Edition de l'EUROPE - PIERRON, Sarreguemines. Texte manuscrit daté du 19/7/1993 dont la teneur atteste l'activité de la colonie à l'été 1993.

Cette carte met en lumière la travée centrale du pignon-façade, avec sa loggia au-dessus de l'étage et son porche au rez-de-chaussée proclamant respectivement le nom de la colonie en capitales (REPUBLIQUE DES GOSSES) et celui du fondateur en italique (Fondateur Léon Jouhaux). Un enduit jaune est venu estomper les briquettes peintes. |

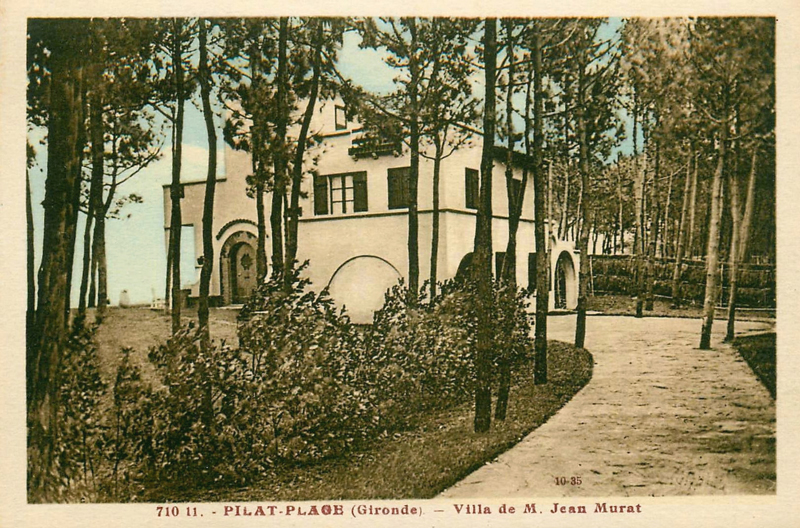

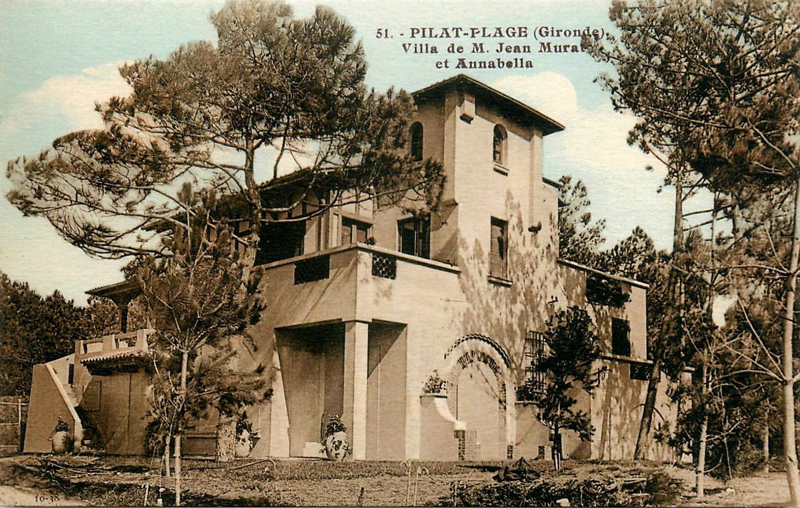

6.2. Villa à Pyla-sur-Mer (Gironde)

|

|

| Carte postale de teinte sépia colorisée partiellement (bleu du ciel) et remontant aux années 1920 ou 1930. Face écrite divisée avec comme inscription entre les deux moités :

« ARTISTIC, 177, bd Brune, Paris ».

Contrairement à ce qu'affirme la légende, on a affaire à une villa non pas purement néo-basque mais plutôt néo-landaise si l'on considère la seule morphologie du bâtiment : de plain pied (sans étage, donc sans pan de bois) et à la façade en pignon sous un vaste toit surbaissé. L'inspiration néo-basque s'affirme toutefois dans la dissymétrie des deux versants, celui de gauche (le plus court) abritant une sorte de hangar ou préau porté par une colonne à l'avant et ouvert sur deux côtés ; elle s'affiche également dans cette curieuse clôture de grandes dalles plantées renvoyant aux clôtures champêtres rencontrées dans la région d'Ascain et issuest de carrières de grès établies sur la montagne de La Rhune (Larrun). L'entrée de la parcelle, non visible ici car hors champ, est obtenue par le retrait d'une dalle.

Maison à Saint-Pée-sur-Nivelle

L'intérêt de cette photo réside dans la présence d'une clôture basse, en dalles plantées jointives, délimitant la cour d'une métairie sise à Saint-Pée-sur-Nivelle. Ce genre de clôture a pu servir de modèle pour la villa de Pyla-sur-Mer ci-dessus. L'entrée de la cour est obtenue par l'interruption de la file d'orthostats sur la distance correspondant à la largeur d'un attelage de bœufs. Les dalles encadrant l'entrée sont fichées en oblique pour éviter aux bêtes de se blesser aux flancs. Un paysan se dirige vers le passage. |

7. Les architectes et leurs œuvres

7.1. Henri Godbarge

Le théoricien et promoteur du style basco-landais est l'architecte luzien Henri Godbarge (1872-1946), dont le livre, Arts basques anciens et modernes. Origines - Évolution, paru en 1931, résume la pensée de ce courant.

Il réalisa nombre de villas, ou maisons de villégiature, à Hossegor, la plupart avant 1930, entre autres Reine des Pyrénées (1925), Reine des Landes (1925), Martha (1925), Caïneko Etchea (1926).

On lui doit aussi,

- à Guéthary, la villa Bake-Etchea (1927) et la passerelle de l'hôtel-casino Itsasoan (1926),

- à Urrugne, la villa Mendichka (1911 et 1927) et, à Anglet, la villa Irrintzina (1922),

- à Jatxou, la villa La Marfée,

- à Soustons, l'hôtel-restaurant dit le Pavillon landais (1934),

- à Hossegor, les équipements de loisir du Sporting (en collaboration) (1927-1930) et l'hôtel du Lac (en collaboration) (1925-1926).

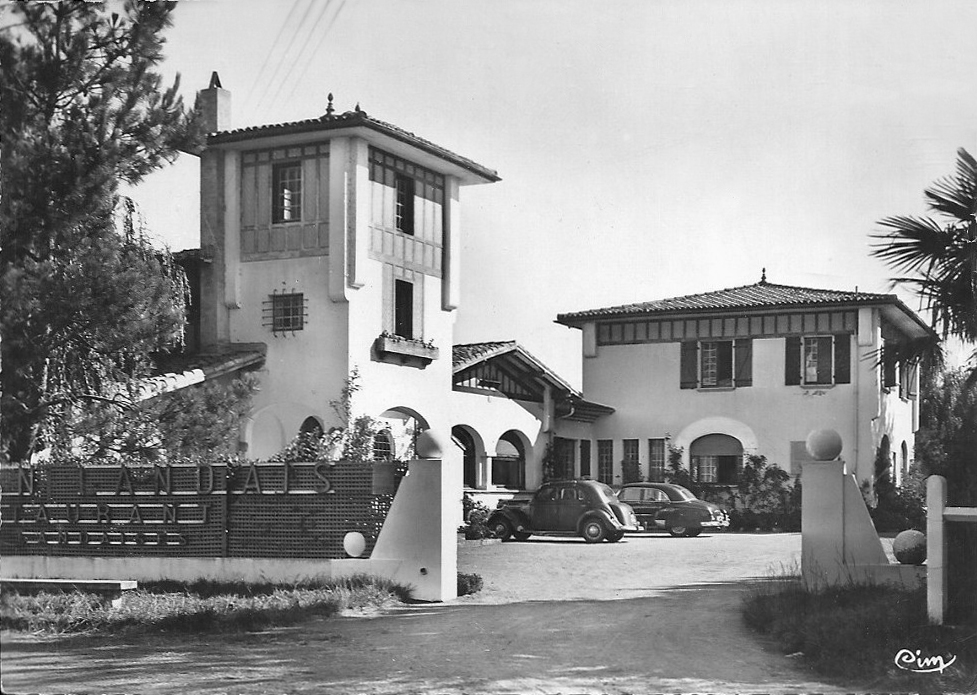

Hôtel du Lac à Hossegor, 1

|

|

|

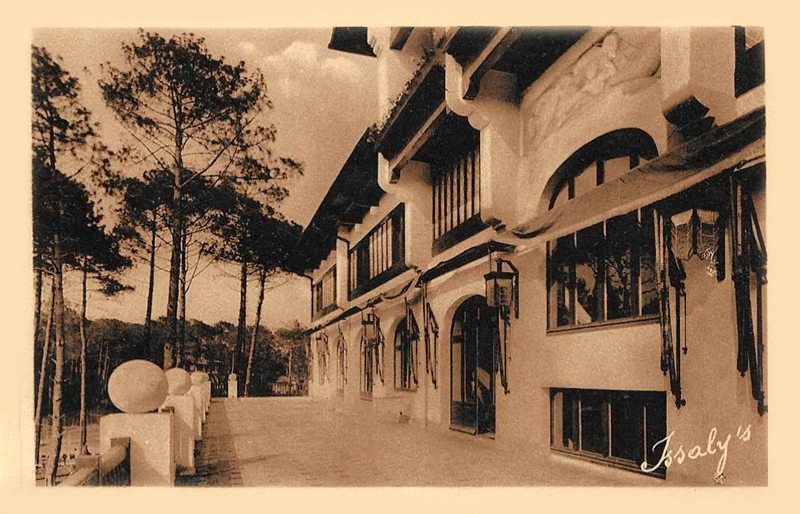

Carte postale promotionnelle : Hossegor, l’hôtel de voyageurs dit hôtel du Lac, construit par les architectes Louis et Benjamin Gomez en collaboration avec Henri Godbarge en 1925-1926. Dessin du même. Dim. : 139 x 90 mm.

C'est le premier des hôtels modernes construits à Hossegor. Contrairement àce que pourrait laisser penser son nom, il se dresse en bordure du Canal et non pas du Lac. Selon Gérard Maignan (Autrefois Hossegor, Atlantica, 2001), son style annonce le style basco-landais que Godbarge affirmera pleinement dans le Sporting Casino construit en deux phases, en 1927-1928 et 1939-1941 (voir infra). |

Hôtel du Lac à Hossegor, 2

|

|

|

Carte postale photographique des années 1950. Le même Hôtel du Lac, tel qu'immortalisé par l'éditeur Yvon. Légende sur la face non illlustrée : HOSSEGOR (Landes) - L'Hôtel du Lac. Inscription entre les moitiés : ― Les Editions d'Art Yvon Paris 15 r. Martel - Fabrication française. Les éléments inspirés des maisons basques sont la toiture de faible pente et à large débord, les fausses têtes de mur en forte saillie au dernier étage du gouttereau-façade au niveau des travées 3, 4 et 5 en partant de la gauche, les garde-corps en bois des balcons, la diversité des baies (grandes baies vitrées carrées au premier étage, fenêtres rectangulaires et fenêtres cintrées de différentes tailles aux étages supérieurs, hublots en pignon). |

Hôtel du Lac à Hossegor, 3

|

|

|

Carte postale en phototypie de teinte sépia de la deuxième moitié des anneés 1920. Face non illlustrée divisée sous la mention « CARTE POSTALE », sans légendage.

Cette vue de la façade côté rue dévoile les parties cachées par les pins dans la carte précédente, notamment le long balcon entre les fausses têtes de mur en saillie au dernier étage et les colonnes de la grande pergola devant le rez-de-chaussée.

Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

Villa Mendichka à Urrugne

|

|

|

Photo tirée de la revue La Construction moderne, 45e volume (1929-1930), fascicule No 42. Façade sud-ouest de la villa Mendichka à Urrugne, construite par Henri Godbarge en 1911, et agrandie en 1927 par le doublement de la demi-terrasse et l'adjonction, au nord-est, d'un porche monumental de style Art déco surmonté d'une véranda. La villa est monument historique depuis 1993. Si l'on fait abstraction de la travée à l'extrême gauche, on a la façade d'une métairie labourdine à ordonnance axiale (travée centrale entre deux travées latérales symétriquement opposées). Pour obtenir une toiture à deux versants disymétriques, l'architecte a ajouté une travée à l'extrême gauche. La séparation entre les travées est marquée par de fausses têtes de mur ayant un léger encorbellement au niveau des faux sommiers du premier étage (travée à l'exrême gauche) et de l'étage des combles. Les larges baies rectangulaires du rez-de-chaussée et de l'étage carré confèrent une certaine unité à cette façade, où lignes verticales et horizontales entrecroisées forment comme un damier. La tour carrée dont on aperçoit le sommet, sert à affirmer le niveau social élévé du commanditaire de la villa. |

Villa Bake-Etchea à Guéthary

|

|

|

Carte postale des années 1920-1930 (d'après la bordure blanche). Légende, dans la bordure inférieure : « PAYS BASQUE / 103 GUÉTHARY - Villa type Basque (Balcé - Etchéa) ». Il s'agit de la villa Adichkide-Enea (litt. Chez l'ami / Au pays de l'ami), dite aussi Bake-Etchea, conçue par Henri Godbarge pour la comtesse de Wagram en 1927. La façade présente quelques similitudes avec celle de la villa Mendichka : même nombre de fausses têtes de mur en saillie (cinq) enserrant quatre travées, toit dissymétrique, faux pans de bois au premier étage (sur une seule travée) et à l'étage sous comble, mais certaines baies ont leur faîte non plus droit mais cintré, ce qui, ajouté à la diversité de leurs dimensions, crée un ensemble quelque peu disparate. |

7.2. Louis et Benjamin Gomez

L'architecte Louis Gomez et l'architecte-décorateur Benjamin Gomez, tous deux originaires de Bayonne, sont les concepteurs de plusieurs villas à Hossegor : la villa Julia, bâtie en 1925 pour le compte d’Alfred Eluère, promoteur immobilier et futur maire de la ville, la villa Aguilera (1929), la villa Ancre de la Miséricorde (1931).

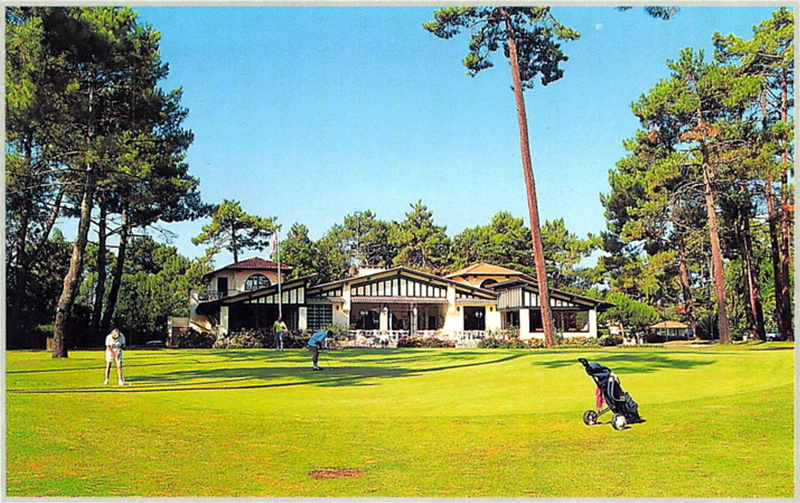

Pour l’exposition artistique et économique de la quinzaine régionaliste d’Hossegor du 27 août au 11 septembre 1927, ils réalisèrent un pavillon des beaux-arts qui par la suite fut remonté pour devenir le club house (foyer) du golf (voir, infra, 9.3.4. Le club house du golf (1930)).

Ils sont les concepteurs du front de mer, un ensemble homogène de barres de villas mitoyennes construit en bordure de la mer derrière une digue et de chaque côté d'une place et en amont de celle-ci (voir infra).

On leur doit aussi, toujours à Hossegor,

- l’hôtel de voyageurs dit Hôtel du Lac, construit en collaboration avec Henri Godbarge, achevé en 1925 ;

- également le complexe de sports, de jeux et de loisirs dit Sporting, ou Sporting Club, puis Sporting Casino (aussi appelé « maison des sports» sur une carte postale de l'époque), chef-d’œuvre de l’architecture basco-landaise, construit en deux phases – le corps principal en 1927-1928 et son prolongement et son aile en retour en 1939-1941 – en collaboration avec Henri Godbarge et le sculpteur Lucien Danglade. Le fronton central et les deux pignons en bout de bâtiment s'inspirent du pignon-façade de la métairie labourdine (13).

(13) Fermé pendant la Seconde Guerre mondiale, l'établissement rouvre ses portes en 1948 après réparation des dégâts causés par l'Occupation allemande. De nouvelles activités sont proposées au public. En 1963, après avoir racheté le Sporting Casinio à la Société des hôtels et des bains de mer d'Hossegor, la municipalité entreprend sa modernisation. L'ensemble est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 18 décembre 1991. En 1998-1999, le groupe Barrière, ancien concessionnaire, mène une restructuration importante du complexe portant sur les accès du casino et le réaménagement des salles de jeux et du restaurant, ainsi que la réfection de la piscine avec l'adjonction d'un bâtiment annexe.

Hossegor, Sporting, 1

|

|

|

Carte postale en phototypie de la fin des années 1920 ou du début des années 1930. Face écrite divisée. Légende : en bas à gauche, « Le Sporting d'Hossegor vu du Lac - Architectes : / Godbarge et Gomez - Hossegor Sporting seen from / the lake » ; entre les deux moitiés : « Edit. Soubiès, Bazar moderne ». Façade arrière (sur le canal marin) du Sporting dans son état initial : seule la moitié du corps central est édifiée. Le rez-de-chaussée est caché par un talus. Au deuxième étage, se déploie, sur des consoles incurvées, un large balcon filant bordé par des rambardes en bois (inspirées du balcon de séchage de la métairie labourdine). Le troisième et dernier étage exhibe, entre ses fenêtres rectangulaires, un faux pan de bois à hourdis de plaquettes en épi entièrement peintes. Le pignon, sur la droite, est celui qui surplombe la piscine et affiche un bas-relief de Lucien Danglade sous son fronton. |

Hossegor, Sporting, 2

|

|

|

Carte postale en phototypie à bordures blanches de la fin des années 1920 ou du début des années 1930. Légende dans la bordure inférieure : « La Côte-d'Argent - HOSSEGOR - Le Sporting ». Éditeur, dans la bordure latérale droite : « Librairie D. Chabas, Mont-de-Marsan - Hossegor ». État initial du Sporting construit en 1927-1928. La vue est prise depuis le terrain de pelote basque. La moitié droite du corps central est encore à l'état de projet. |

Hossegor, Sporting, 3

|

|

|

Photographie privée vraisemblablement de la fin des années 1920, achetée sur le site cartophile Delcampe. © Christian Lassure. L'intérêt de cette vue est de mettre en vedette le surprenant escalier monumental réalisé à l'angle de la façade du bâtiment et du pignon de gauche (par rapport à un observateur extérieur). L'inclinaison surprenante imprimée par le photographe à son appareil, fait penser au mouvement d'une vague. En 1988, pour faire place à une passerelle d'angle menant au pavillon d'entrée du complexe, l'escalier a été démonté puis transporté et remonté sous le dit pavillon. Autres éléments intéressants de notre photo : la tribune protégée par des vélums (rouges) du premier étage, elle-même surplombée, au deuxième étage, par une vaste terrasse-balcon, également dotée de vélums, d'où observer les parties de tennis et de chistera. Concession à l'Art déco, le garde-corps en béton et en bois est orné de boules blanches. Pour obtenir une meilleure résolution, cliquer ici. |

Hossegor, Sporting, 4

|

|

|

Carte postale en bromotypie de teinte sépia (années1920 ou 1930). Face écrite divisée. Légende en bas de la moitié gauche : « Terrasse du Sporting / Architectes : Gomez et Godbarge ». Éditeur : « Issaly's (à Capbreton », ainsi qu'indiqué sur d'autres cartes du même éditeur). Vue de la terrasse au deuxième étage du Sporting, côté terrains de sport. Le pendant de cette terrasse existe sur le côté opposé mais il est de moindre largeur, tenant davantage du balcon que de la terrasse. Sur la gauche, le garde-corps avec ses pilers surmontés chacun d'une grosse boule blanche. Sur la droite, la façade du Sporting avec, au deuxième étage ses grandes baies vitrées et ses vélums repliés, au troisième étages ses faux pans de bois et épis de plaquettes peintes et, au dessus, les fausses têtes de mur du fronton. Un bas-relief représentant de langoureuses naïades (?) se déploie au-dessus de l'arc surbaissé de la grande baie vitrée. |

Hossegor, Sporting, 5

|

|

|

Carte postale en phototypie des années 1930. Légende sur la face illustrée, en bas et au centre : «Hossegor ― Le Sporting - La Piscine ». Face écrite divisée, avec inscription verticale entre les deux parties : « – Edit. Peyrlade, Souvenirs – Hossegor – ».

La piscine en plein air du Sporting avec son portique d'accès et son haut mur Art déco mettant les nageurs à l'abri des regards extérieurs. Le photographe a su saisir l'élégance des trois arches en anse de panier du rez-de-chaussée et la monumentalité de la clôture latérale. |

Hossegor, Sporting Casino, 1

|

|

|