1 - Mètres carrés, mètres cubes, matériaux et maçonnerie à pierre sèche professionnelle : comment s’y retrouver pour obtenir un devis ? Fort de ses dix années de pratique professionnelle de la maçonnerie à sec, le murailler Stéphane Ledoux (1) nous à fait part de diverses observations concernant la clientèle souhaitant faire appel à un spécialiste et désireuse de connaître les prix pratiqués en pierre sèche (main-d’œuvre et matériaux). Un grand nombre de clients (maîtres d’ouvrage) sont demandeurs pour connaître les prix « marché » pratiqués en pierre sèche. Il existe bien des éléments chiffrés consultables sur Internet mais ils restent bien souvent approximatifs ou incomplets. Il faut savoir qu’une demande de devis, pour être exploitable, doit être suivie d’un déplacement du bâtisseur à pierre sèche sur le site. Communiquer un prix par téléphone ou sur simple consultation de photos peut engendrer de mauvaises surprises. Tel ou tel paramètre n’aura pas été pris en compte et risque d’entraîner une hausse du chiffrage initial au moment de l’ouverture du chantier. Stéphane Ledoux nous livre également des indications sur les critères à prendre en considération pour déterminer un estimatif le plus objectif possible. Dans le cas d'un mur de soutènement, le prix de la main-d’œuvre varie en fonction : Plusieurs points sont à déterminer :

PRIX DE LA MAIN-D’ŒUVRE Pour un mur de soutènement, on compte non pas en m2 mais en m3 ; il y a bien à prendre en compte une hauteur, une largeur / longueur et une épaisseur / profondeur : 1 m3 = 300 à 550 euros TTC Pour un mur de clôture à double parement, on compte en m2 : 1 m2 = de 200 euros à 250 euros TTC. Attention ! Il faut multiplier par deux le prix du m2 car il y a non seulement la surface du mur intérieur à prendre en compte mais aussi la surface du mur extérieur. PRIX DES MATÉRIAUX En complément de la main-d’œuvre, il y a les matériaux (la pierre) à prendre en compte. Selon l’interlocuteur (carrière, marchand de matériaux, entreprise de terrassement), on parle soit en m3, soit à la tonne : 1 m3 = 1,5 T (moyenne le plus souvent appliquée car un bloc plein d’1 m3 de calcaire correspond à une masse volumique d’environ 2,4 T (kg/m3). Compter pour 1 tonne de pierres, entre 120 euros et 150 euros TTC (rajouter à cela la livraison jusqu’au chantier). (1) Stéphane Ledoux, Andrône les Marquises, 6, rue Grande, 04300 FORCALQUIER (portable : 06 88 10 23 48 - site internet : http://www.luberonpatrimoine.fr - contact@luberonpatrimoine.fr). Ses articles sur pierreseche.com : * Interventions sur le mur en pierre sèche du clos de l'abbaye de Ganagobie (Alpes-de-Haute-Provence) * Restauration de terrasses horticoles aux jardins de la Tour à Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) * Âtre et conduit de fumée intégrés dans un cabanon pointu à Mane (Alpes-de-Haute-Provence) * Restauration de terrasses horticoles aux jardins de la Tour à Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) * Remontage d'un mur de clôture en pierre sèche à Saint-Benin-des-Bois (Nièvre) (2) Une éclateuse de pierres (en anglais stone splitter) est une presse hydraulique servant à débiter des blocs de pierre en moellons ayant plus ou moins la forme de briques. Elle est utilisée en maçonnerie sèche pour réaliser des murs.

2 - Ouvrage reçu : Stonechat, No 33, spring 2021, revue publiée par la branche galloise de l'association britannique Dry Stone Walling

Au sommaire de ce numéro publié au printemps 2021 : - L'éditorial de Sean Adcock, le rédacteur en chef de la revue (p. 2 de couverture). - Le mot de David Cope, le président de la section galloise de la Dry Stone Walling Association (p. 3). - Exit Through the Gift Shop (Sortie par la boutique de souvenirs) (pp. 14-25), article de David F. Wilson relatant la transformation, sur une propriété privée en Arizona, d'une tour de parpaings en fausse tour de guet indienne au moyen d'un placage de pierres à l'éclectisme très prononcé. On peut penser que ce genre d'intervention relève davantage de la décoration que de la simple maçonnerie à sec. - Awakening the Giant (Réveiller le géant) (pp. 14-25) : l'architecte Vincent R. Lee reprenant ici l'essentiel d'un article du Rapa Nui Journal d'octobre 2012 consacré aux méthodes susceptibles d'avoir été employées par les Pascuans pour le déplacement d'El Gigante, le plus grand moaï de l'Île de Pâques. Si l'article n'est pas inintéressant en soi, son rapport avec la maçonnerie sèche reste élusif. - The Borvemhor Black House - Isle of Harris (La maison noire de Borvemhor sur l'île de Harris) (pp. 25-26), article de Neil Rippingale rendant compte de l'évolution d'une réplique de black house (tigh dubh) construite sans mortier en 1998 à Borvemhor sur l'île de Harris dans les Hébrides. Les murs porteurs, épais de 90 cm et hauts de 2,45 m, avaient nécessité l'extraction de 140 tonnes de pierres. Deux décennies plus tard, sous des dehors qui n'ont pas changé, l'habitation a vu son intérieur modernisé et doté du comfort moderne pour être louée aux touristes. - Mallorca: A Hidden Miracle, Well Worth Discovering (Majorque, merveille cachée, digne d'être révélée) (pp. 27-33) : le professeur slovène Borut Juvanec décrit cinq édifices de l'île de Majorque dans les Baléares : trois cabanes de pierre sèche (barraques de pedra seca) dont deux supposées cabanes de berger et une cabane de charbonnier, plus une glacière (casa de neu) et un puits (sinia), bâtiments relevant l'un et l'autre de la construction avec mortier. Une des cabanes de berger présente, à deux de ses angles et au ras du sol, une alvéole prévue, selon l'auteur, pour abriter un agneau. Une autre cabane, la barraca Son Vidal, évoque avec ses degrés les cabanes de l'île de Minorque. - Punta Nati: Saving Heritage (Punti Nati : sauvegarde du patrimoine) (pp. 35-41), article de Sean Adcock et Mela Sanchez faisant le point sur les efforts louables menés par diverses associations pour assurer la protection et la conservation des vestiges lithiques de Punta Nati sur l'île de Minorque : cabanes à degrés, ponts à bétail (ponts de bestiar), séparatifs en pierre sèche, dont l'ensemble forme un « paysage culturel de pierre sèche » (dry stone cultural landscape), qualificatif que l'on peut juger réducteur car laissant de côté les dimensions historique, sociale et économique propres à toute production humaine. Rappelons que les grandes bâtisses de la région de Ciutadella furent construites dans la première moitié du XIXe siècle – comme le confirment les dates gravées sur leurs linteaux : 1794, 1813, 1840, 1857 – à l'initiative d'un grand propriétaire de l'île, D. Bernardo Magín de Olives y Sequella, qui raffolait de ces édifices. Ce « paysage culturel de pierre sèche » relève d'un mouvement d'amélioration des dépendances agricoles, impulsé par une personne appartenant à l'échelon supérieur de la société rurale, croyant dans le progrès agricole et agronomique et ayant les moyens financiers pour mobiliser les énormes quantités de pierres nécessaires à l'édification de ces mastodontes architecturaux et pour payer des maçons et leurs aides, tels ce Jose Saurina au Rafal d'es Comte à Ciutadella, ou ce Bertomeu Casell à la barraca Son Salamó à Ciutadella (voir Jaime Sastre Moll, Tipología de construcciones rurales de piedra en seco en la isla de Menorca, dans La pedra en sec. Obra, paisatge i patrimoni, IV Congrés internacional de construció de pedra en sec, Mallorca, del 28 al 30 de setembre de 1994, Mallorca, 1997, Consell Insular de Mallorca, FODESMA - LEADER, Grup Serra de Tramuntana, pp. 547-555).

- Stone Foundation @ Cottonwood Falls (pp. 43-44), relation par Zach Johnson de la construction, par l'association américaine The Stone Foundation, d'une enceinte en pierre calcaire sèche pour un jardin communautaire à Cottonwood Falls au Kansas. Le mur de façade, long de 7,6 m et haut de 1,9 m, s'orne de trois baies en pierre de taille, montées sans morter : entrée à arc en anse de panier, fenêtre en demi-cintre, oculus à entourage. On est ici dans le tour de force architectural ! - What a shower! (Quelle douche !) (pp. 45-47) : dans ce morceau de bravoure, John Shaw Rimmington suggère un nouveau débouché pour la pierre sèche professionnelle, la construction de douches collectives en pierre sèche en plein air... - Master class : Fat Tony and the Art of Coursing - Part 3, Mind the Gap (Leçon magistrale : la pierre à cheval sur trois et l'art de l'assisage) (pp. 46-50) : cette troisième leçon magistrale de Sean Adcock s'intéresse aux Fat Tonies ou FTs en maçonnerie assisée (coursed walling), c'est-à-dire l'assemblage formé en parement par trois pierres posées côte à côte (grande, petite, grande) et couvertes par une grande pierre (une à cheval sur trois). La leçon fait suite à une deuxième partie publiée au printemps 2018 (Stonechat No 32), la première partie ayant paru à l'automne 2017 (Stonechat No 31). Grâce à divers dons, ce numéro de Stonechat a pu être imprimé sur papier glacé et bénéficier de photos de couleur. Son format reste toutefois réduit (15 x 30 cm). Sachons gré à Sean Adcock d'avoir réalisé ce numéro très varié et des plus intéressants.

- No 21, Summer 2010 : http://www.pierreseche.com/nouvelles_du_monde_2010_3.htm - No 22, Autumn 2010 : http://www.pierreseche.com/nouvelles_du_monde_2010_3.htm - No 23, Spring 2011 : http://www.pierreseche.com/ouvrage_recu_17.htm - No 24, Summer 2011 : http://www.pierreseche.com/nouvelles_du_monde_2012_1.htm - No 25, Autumn 2011 : http://www.pierreseche.com/nouvelles_du_monde_2012_2.htm - No 26, Summer 2012 : http://www.pierreseche.com/nouvelles_du_monde_2012_2.htm - No 27, Winter 2012/13 : http://www.pierreseche.com/nouvelles_du_monde_2013_1.htm - No 28, Spring 2013 : http://www.pierreseche.com/nouvelles_du_monde_2013_1.htm - No 29, Summer 2013 : http://www.pierreseche.com/nouvelles_du_monde_2013_2.htm - No 30, Spring 2016 : non signalé - No 31, Autumn 2017 : non signalé - No 32 , Spring 2018 : non signalé D'anciens numéros de Stonechat sont téléchargeables ici. Pour contacter Sean Adcock : sean[at]stonewaller.freeserve.co.uk

3 - Nouvelles des vestiges lithiques viticoles de Vals-près-le-Puy (Haute-Loire) Gérald Pinault, membre-correspondant du CERAV en Haute-Loire nous a envoyé une documentation concernant le site classé des Gorges du Dolaizon et la « vallée des chibottes ». Un inventaire des murets en pierre sèche va être entrepris dans la partie la plus encaissée des gorges, là où subsistent les vestiges lithiques de l'ancien vignoble du XIXe siècle. L'opération est confiée à un service de cartographie et à un murailler local. Coût : 14 000 euros. Nous espérons que les anciens séparatifs seront étudiés de façon scientifique et non pas reconstruits de fond en comble mais restaurés à l'instar de vestiges archéologiques, en respectant les appareillages et le matériau d'origine. Un motif d'étonnement est la parution, dans le bulletin municipal L'écho des chibottes de juin 2021, d'un article intitulé «Village de chibottes ?». S'y trouve reprise la vieille lune, depuis longtemps mise au placard par les historiens, d'un « village de chibottes » ligure, voire néolithique. Se pourrait-il que la création d'un pendant valadier du « village des bories » de Gordes soit envisagée ? Il va de soi que le petit patrimoine en pierre sèche n'aurait rien à gagner d'un fake pour reprendre un anglicisme à la mode. Une bonne nouvelle pour finir : la plus grande des cabanes de Vals va être restaurée. Gérald Pinault nous a fourni une rare photo de l'édifice encore intact prise dans les années 1950.

Pour en savoir davantage sur les ancienns cabanes viticoles de Vals : Restauration d'une cabane de vigne et de ses abords au Bois de Lirate à Vals-près-le-Puy (Haute-Loire) Tsabones du lieu-dit Le Crousas à Vals-près-le-Puy (Haute-Loire) Barre à mine découverte au Bois de Lirate à Vals-près-le-Puy (Haute-Loire) Découverte d'un abri voûté sous terrasse au Bois de Lirate à Vals-près-le-Puy (Haute-Loire) D'où viennent les piédroits en blocs de ponce des chibottes de Vals-près-le-Puy (Haute-Loire) ? Panorama des édifices en pierre sèche à travers les départements : document 18 Les cabanes en pierre sèche du vignoble du Puy-en-Velay (Haute-Loire) : mythes et réalités La « chibotte du chef » ou « mairie » à Vals-près-le-Puy (Haute-Loire) Les cabanes en pierres sèches de Vals-près-le-Puy et alentour (fichier doc) 4 - Découverte et remise en état d'une banquette en plein air (assetador en occitan normalisé) dans la garrigue à Fleury (Aude) Cet assetador est un abri non couvert constitué de trois murs d'une hauteur de 1,60 m environ et d'une banquette bien exposée au soleil. Il fait partie d'un ancien enclos en friche possédant une citerne et un bassin d'expansion. Les murs ont été remontés et les repousses d'arbres fruitiers (amandier et figuiers) élaguées, la citerne a été mise en sécurité.

L'association locale Terre de garrigue et patrimoine, qui s'est chargée de ces travaux pour le compte de la mairie, a également à son actif le débroussaillage d'un ancien cabanon à ruches placards et la restauration de ses aménagements. Les travaux, dirigés par M. Jean-Bernard Quitilla, ont bénéficié des conseils de M. Jean Courrènt, spécialiste de l'architecture apicole et auteur de nombre d'articles sur le sujet dans pierreseche.com (voir récapitulatif ici). La commune de Fleury, dite aussi Fleury d'Aude, fait partie du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.

Adresse de l'association : 49, rue du puits sûr - 11560 FLEURY D'AUDE.

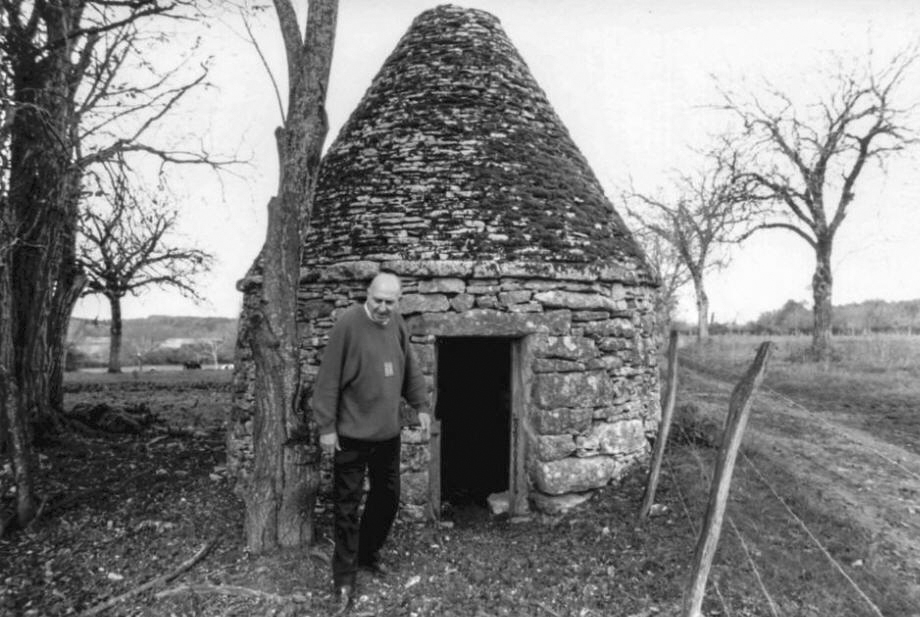

5 - Images de François Véber : un témoignage photographique inédit

Il n'existe guère de photos des membres-fondateurs du CERAV dans les premières années ayant suivi la fondation de l'association en 1978 ; aussi, lorsque quelques-unes font surface, ne saurions nous résister au plaisir de les publier dans pierreseche.com en souvenir de cette première génération de passionnés des constructions en pierre sèche (1).

M. Jean-Marc Caron, vice-président du CERAV, a redécouvert, lors de classements, deux photos en noir et blanc de François Véber, ancien secrétaire de l'association, prises lorsque ce dernier lui avait fait visiter les cabanes de Sorges et de Savignac-les-Églises. Nous les reproduisons ci-dessous.

M. Véber était un homme très affable et disert, qui recevait chaque été ses invités dans la maison familiale qu'il possédait à Sorges et leur faisait visiter les anciennes cabanes de vigne perdues dans les friches depuis l'irruption du phylloxéra dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il s'intéressait aussi à la trufficulture et à son iconographie (Sorges abrite un musée de la truffe), aux puits à balancier (dont un exemplaire existe au lieu-dit Fonnnovias à Savignac-les-Églises, restauré à son initiative) et aux maisons et granges rurales (dont une rare grange à dîmes du XVIIe siècle, mesurée, relevée et publiée avec l'auteur de ces lignes). Il se chargea, en outre, de l'organisation du colloque que le CERAV tint à Sorges en 1985 sur le thème des « architectures, techniques et arts populaires » en Périgord.

Il a laissé derrière lui une bibliographie portant sur ces divers sujets avec une propension pour les cabanes de pierre sèche, nous la reproduisons ci-après.

Bibliographie

* Étude préliminaire sur les cabanes de Sorges et de ses environs (Dordogne), dans L'Architecture rurale en pierre sèche, t. 2, 1978, pp. 15-24.

* Compte rendu : Maurice Roustan, Capitelles de Nîmes [Gard], l'auteur, Nîmes, 1979, polycopié, 41 rectos, dans L'Architecture vernaculaire, suppl. No 3, 1983, p. 92.

* avec Christian Lassure, Bibliographie de l'architecture vernaculaire du Périgord. Liste provisoire, dans L'Architecture vernaculaire, 1986, pp. 4-8.

* avec Christian Lassure, Le puits à balancier communal de Fonniovas à Sorges (Dordogne). Étude ethno-archéologique, dans L'Architecture vernaculaire, t. 10, 1986, pp. 27-32.

* avec Serge Avrilleau et Christian Lassure, Éléments pour servir à l'inventaire des édifices en pierres sèches de la commune de Sorges (Dordogne), Études et recherches d'architecture vernaculaire, No 7, 1987, 40 p.

Des photos de M. Véber ont servi à la réalisation des articles en ligne suivants :

* Christian Lassure (texte), Cabane No 1 au lieu dit La Leygue à Savignac-les-Églises (Dordogne) (Hut #1 located at La Leygue at Savignac-les-Églises, Dordogne), http://www.pierreseche.com/cabane_savignac-les-eglises.htm, 11 octobre 2003 * Christian Lassure (texte), La grande cabane du champ de tir à Savignac-les-Églises (Dordogne) (The large cabane of the shooting range at Savignac-les-Églises, Dordogne), http://www.pierreseche.com/cabane_savignac_militaire.htm, 12 octobre 2003 (aussi : http://pierreseche.chez-alice.fr/cabane_savignac_militaire.htm NOTES (1) Outre François Véber, ces membres-fondateurs sont Benoit Delarozière, Georges Desneiges, Pierre Haasé, Michel Rouvière, Martine Seemann et nous-même, petit groupe de Parisiens et de Franciliens qui créa, en 1978, le Centre d'études et de recherches sur l'architecture en pierre sèche (CERAPS), ancêtre du Centre d'études et de recherches sur l'architecture vernaculaire (CERAV), et qui participa à l'élaboration des premiers numéros de la revue L'Architecture rurale en pierre sèche (remplacée depuis par L'Architecture vernaculaire).

6 - Vient de paraître : Edoardo Micati (1), Domenico Spagnuolo, Siti pastorali. Censimento, schedatura e studio dei siti pastorali di Campo Imperatore (2), Arte della stampa - Sambuceto (CH), 2021, 113 pages (recension de Sergio Gnesda) .

Le nouveau livre d'Edoardo Micati, Sites pastoraux. Inventaire, classement et étude des sites pastoraux de Campo Imperatore dans les Abruzzes, se divise en deux grandes parties :

Présentation

Les témoignages de la période romaine et de la période médiévale sont principalement des tessons et des fragments de poterie. Dans cette région, les monastères ont été à l'origine de la renaissance économique de nombreuses zones inexploitées. Le terme grancia ou grangia a désigné les complexes de production des monastères, en particulier des monastères cisterciens : grancia pastorale, grancia agricole. Les sources historiques sont les disputes concernant les limites des pâturages et les droits et revenus versés aux propriétaires.

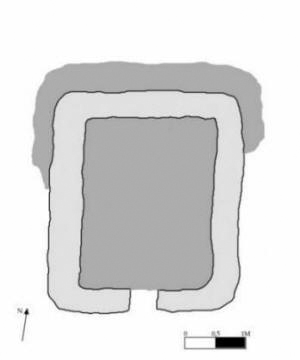

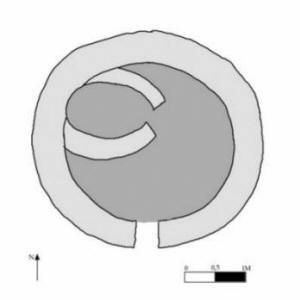

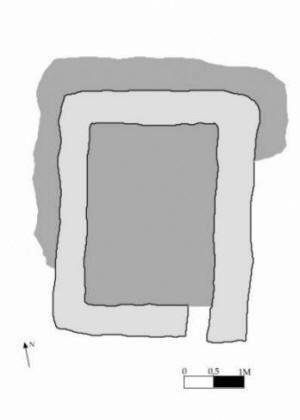

Le terme vernaculaire stazzo désigne l'ensemble des cabanes et des enclos ; le terme « complexe », employé par l'auteur, désigne ce qui restait au moment de l'enquête avec au moins deux éléments (cabane, abri, enclos, bassin de lavage, petite maison).

La typologie des cabanes en pierre sèche de l'époque moderne est particulière : elles sont partiellement enterrées dans la pente, avec un plan pseudo-rectangulaire. La base est faite de pierres recouvertes d'une structure en bois ; à une époque plus récente, le toit est fait de divers matériaux. Selon sa taille, le toit avait un ou deux versants. II était transporté lors de la montée (monticazione). En raison de la pénurie de pierres adaptées à la construction, les enclos et les salles de traite étaient faits de bois et de filets. Souvent, les cabanes étaient également constituées de structures en bois recouvertes de paille et d'herbe.

Carte postale, photo et peinture tirées du livre

Recensement (extraits)

Les abris recensés sont :

Cabanes au lieu-dit Le Toppe Les vestiges de quatre cabanes sont adossés au flanc de la montagne à 1700 m d'altitude. Dans certains cas, les cabanes disposaient d'un petit lac ou d'un bassin d'eau à proximité, lequel était utilisé pour laver les moutons avant la tonte.

Complexe de Capannelle (1 619 m) Ce site est composé de trois cabanes en pierre sèche à voûte en encorbellement et d'une petite maison construite après la Seconde Guerre mondiale. Les cabanes de ce complexe sont un exemple rare de voûte en encorbellement dans une zone pastorale.

Complexe de Caselle (1 800 m) Ce site est constitué d'une série d'enclos, fermés ou ouverts, entourant une petite maison, trois cabanes adossées et deux cabanes isolées.

Complexe de Fontari (1 800 m) La disponibilité du matériau lithique a permis de construire un ensemble de cabanes et d'enclos en pierre sèche qui s'adaptent aux ondulations du terrain.

Une bibliographie clôt l'ouvrage. NOTES (1) Edoardo Micati est moniteur national de ski alpin depuis 1973 et moniteur de ski alpinisme depuis 1979, ainsi que testeur de pistes de ski pour la région des Abruzzes. Depuis plus de 40 ans, il se consacre aux recherches sur l'architecture de pierre sèche. Il est l'auteur de plus de 200 publications et a restauré ou construit nombre de cabanes en pierre sèche. Il a collaboré avec le Museo delle Genti d'Abruzzo de Pescara, l'École française de Rome, l'Autorité du parc national de la Majella, le musée ethnographique de Cerqueto. Il a participé en tant qu'expert à diverses émissions de la RAI et d'autres chaînes de télévision italiennes (Majella la montagna dello spirito, La valle degli eremi, Majella eremi nella neve, L'uomo degli eremi), émissions abordant l'histoire de nombreux sites. Il a reçu le 1er prix du CERAV en 1993 pour sa contribution à la connaissance de l'architecture en pierre sèche dans la région méditerranéenne. (2) Sites pastoraux. Inventaire, classement et étude des sites pastoraux de Campo Imperator. NB : Le volume n'est pas à vendre; Edoardo Micati (micatiedoardo@gmail.com) en possède encore quelques exemplaires.

7 - Publications de l'Alliance internationale pour les paysages à terrasses M. Sergio Gnesda nous signale que l'ITLA (International Terraced Landscapes Alliance) a mis en ligne, à l'adresse http://itla.si/proceedings.html, les actes des quatre colloques qu'elle a organisés respectivement en 2010, 2014, 2016 et 2019. Il s'agit des volumes suivants : - Collection of the papers presented at the conference, First Terraced Landscapes Conference, Honghe, ·Chine, 2010 ; - Encuentro de culturas y saberes de terrazas del mundo, II Congreso internacional de Terrazas, Cusco, Pérou, 2014 ; - Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro, terzo incontro mondiale, Padoue, Italie, 2016 (voir la communication de Sergio Gnesda aux pages 259-265 : I muri e le strutture accessorie dei terrazzamenti della costiera e delle periferie di Trieste) ; - Re-encantar bancales, Fourth Terraced Landscapes Conference, Îles Canaries,· Espagne, 2019. En France, l'ITLA est représentée par le géographe Jean-François Blanc (lettre d'information 2022 au format pdf disponible ici).

L'association vauclusienne APARE nous informe qu'elle devient OPUS. Pour ses chantiers 2022, elle propose de la maçonnerie à la chaux, de la maçonnerie sèche, du caladage (ou pavage), du remontage de murs de terrasses, de la restauration de chapelles. Pour de plus amples renseignements, on consultera la lettre d'infos sur le site de l'association.

9 - Stage de maçonnerie sèche d'AB Formation en Saône-et-Loire M. Joël Jannet, artisan formateur en maçonnerie sèche et responsable de AB Formation (170, avenue Gabriel Voisin - 71700 Tournus), nous informe de la tenue d'un stage à Vitry-les-Cluny (Saône-et-Loire) pendant la semaine de l'Ascension (du 21 au 28 mai 2022)., pour un groupe de huit stagiaires. Pour plus de renseignements, s'adresser à abformation.jannet@orange.fr

10 - Nos membres et amis publient : Jean-Yves Dufour Jean-Yves Dufour, chercheur à l'INRAP et auteur de plusieurs articles publiés dans L'Architectre vernaculaire en ligne, vient de publier, dans le tome 60 (2021) de la Revue archéologique du centre de la France, deux articles consécutifs (résultant de la division d'un article initial trop volumineux) : Nous reproduisons ci-dessous le résumé initial de chaque article. Les observations archéologiques faites sur 19 granges, ces quinze dernières années, permettent de rappeler les problématiques liées à ces bâtiments emblématiques de l’économie céréalière du Bassin parisien. L’article, publié en deux parties, évalue l’état de la recherche sur le sujet de la grange médiévale et moderne dans une large Île-de-France. La première partie rappelle les données descriptives et fonctionnelles issues des manuels d’agronomie modernes et contemporains. Quelques bâtiments sur poteaux plantés du Moyen Âge sont présentés, ainsi que deux granges seigneuriales en pierre de la fin du Moyen Âge. Le passage des granges de type basilical avec ouverture sur mur pignon, à la grange paysanne avec ouverture sur le mur gouttereau reste à préciser au cours des xve et xvie s. La seconde partie traite des granges modernes. Les cas observés en élévation posent la question de la présence/absence des contreforts, et donc de leur utilité. D’autres principes de construction peuvent y suppléer. Le modèle des édifices religieux est rappelé, ainsi que l’échange possible de fonction entre grange et édifice cultuel. L’évolution des portes de grange est symptomatique de l’accroissement des rendements aux périodes moderne et contemporaine. Les résultats d’analyses paléo écologiques de sols de grange sont donnés. La fréquentation des granges par le bétail est attestée sur plusieurs sites. Elle s’accroît avec le développement des activités agro-industrielles en grange. Pour le lecteur désireux de mieux connaître ce type de bâtiment agricole autrefois omniprésent, ces deux articles constituent une bonne introduction à l'histoire des granges et un aperçu utile des recherches menées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

11 - Disparition de l'érudit et chercheur héraultais André Cablat (texte de Christian Lassure) C'est avec tristesse que j'ai appris le décès, le 14 juillet, du spécialiste de l'architecture en pierre sèche héraultaise, André Cablat, à l'âge de 92 ans. Il faisait partie de la première génération de membres du Centre d'études et de reherches sur l'architecture vernaculaire (CERAV) et de collaborateurs à sa revue – L'Architecture vernaculaire – à la charnière des années 1970 et 1980. Je l'avais rencontré à l'époque, à Frontignan, dans le quartier de La Peyrade où il habitait, et nous étions allés voir quelques cabanes du Larzac et un village-rue quasi abandonné. Il m'avait gentiment offert une bouteille d'un excellent muscat de Frontignan (il était propriétaire d'une vigne).

Né en juin 1931 à Frontignan-La Peyrade où résidait sa famille depuis deux générations (1), André Cablat était horloger de son métier et s'occupait de l'entretien des horloges municipales et autres de son département. Ses connaissances en matière d'horlogerie lui avaient permis de publier divers articles sur le sujet dans le Bulletin de la Société d'études scientifiques de Sète et sa région et surtout dans les Cahiers d'art et de traditions rurales.

La consultation de l'ensemble de sa bibliographie témoigne de l'intérêt qu'André Cablat portait non seulement aux constructions en pierres sèches et aux horloges anciennes mais aussi aux moulins à huile, aux paillers de Fraisse-sur-Agout, aux cadrans solaires, aux éoliennes pour assécher les marais, aux entrées et façades millésimées, à l'archéologie (habitats préhistoriques, gallo-romains et médiévaux) et à l'histoire de sa ville. Il se fit même encyclopédiste de celle-ci aux côtés de René Michel, Maurice Nougaret et Jean Valette (2).

On trouvera ci-dessous une première liste de ses publications concernant les seules constructions en pierre sèche.

Ses écrits sur les autres sujets évoqués sont consignés ci-après.

Nombre de ces publications associent le nom d'André Cablat à celui d'archéologues, d'historiens et d'érudits régionaux avec qui il a collaboré sur le terrain comme sur le papier et dont il était apprécié.

Gilles Fichou, de qui je tiens la nouvelle de la mort d'André Cablat, m'indique que ce dernier lui avait permis de découvrir le CERAV et l'avait incité à écrire son premier article dans la revue L'Architecture vernaculaire (3). Et d'ajouter à propos de celui qu'il considérait comme son mentor pour l'architecture de pierre sèche : « Je n'oublierai pas sa gentillesse, son sérieux, sa minutie et sa disponibilité.

(1) Son grand-père était venu s'installer à La Peyrade pour participer à la construction de la route permettant de rejoindre la ville de Sète par le côté est (information aimablement communiquée par Gilles Fichou).

(2) La Petite encyclopédie de Frontignan-la-Peyrade, éditée par Ville de Frontignan, 1998, 152 pages.

(3) L'architecture rurale en pierre sèche de l'Hérault : cabanes de bergers, d'agriculteurs et de charbonniers, dans L'Architecture rurale en pierre sèche, t. 2, 1978, pp. 41-68.

Christian Lassure

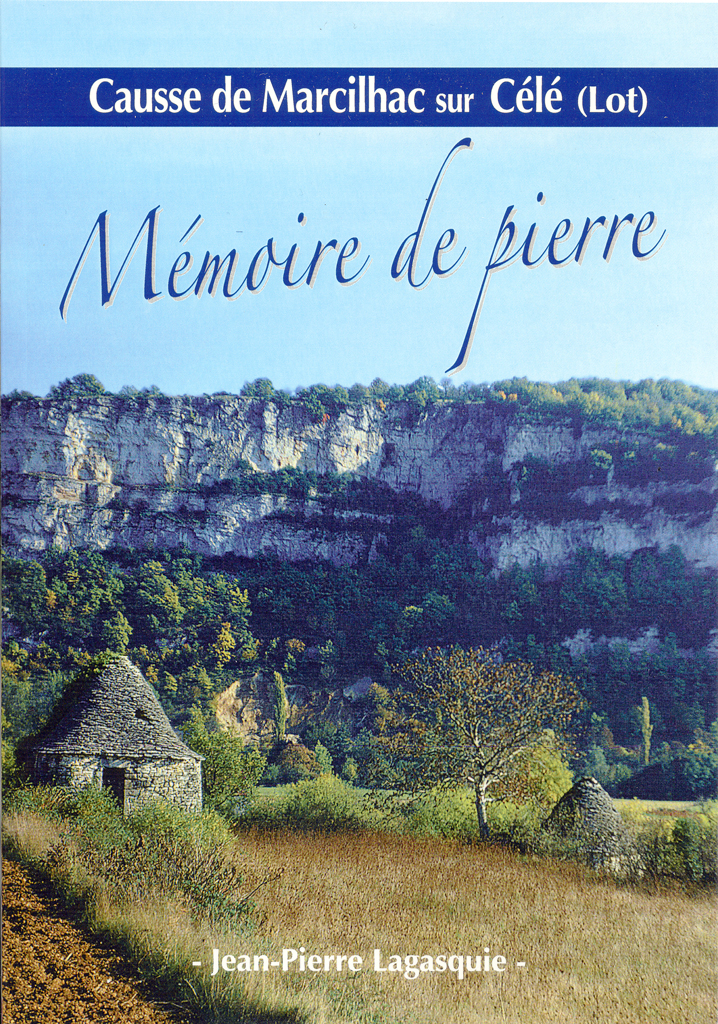

12 - Nos membres et amis publient : Jean-Pierre Lagasquie, Mémoire de pierre (préface de Christian Lassure) En 2013, le préhistorien quercinois bien connu, Jean-Pierre Lagasquie, rédigeait pour le Bulletin de la société des études du Lot, un « Aperçu sur l’architecture vernaculaire du causse de Marcilhac ». Une décennie plus tard, il reprend et développe la matière de cet aperçu auquel il ajoute des éléments d’un livre paru en 1994, Pierres en sursis : voyage à travers l’histoire archéologique du paysage campagnard sur les causses du haut Quercy. La synthèse qui en résulte, publiée sous le titre Mémoire de pierre aux éditions Finangraphic à Capdenac, bénéficie d’une abondante illustration photographique en couleur recueillie par le fouilleur des dolmens de Marcilhac et de Gréalou-Montbrun lors de ses pérégrinations caussenardes (*). Le livre est préfacé par l'auteur de ces lignes.

Jean-Pierre Lagasquie propose une typologie morphologique et architecturale des édifices (grandes « caselles » de plan rectangulaire ou circulaire à voûte d’encorbellement sous couverture de lauses, petites « cabanes » prises dans des murailles ou des pierriers). Il aborde leurs diverses fonctions ou utilisations (grangette, remise à outils, lieu pour dormir, voire habitation permanente) et situe leur âge d’or du début du XIXe siècle jusqu’au début du XXe, période qui vit, selon les enseignements des historiens du monde rural, un mouvement de défrichement et de création de champs et de vignes dans les marges des terroirs. Les ravages du phylloxéra, l’épuisement des sols, la saignée démographique de la guerre de 14-18 expliquent l’état d’abandon et de déshérence où se trouvent ces anciens aménagements utilitaires en pierre sèche. Tout en apportant de précieuses connaissances sur les paysages lithiques d’origine agricole du causse de Marcilhac-sur-Célé, Mémoire de pierre n’est pas sans susciter une certaine émotion à travers ses images de cabanes à l’abandon, cernées par la végétation. Christan Lassure (*) Voir la thèse de l'auteur, soutenue en 2002 et publiée en 2005 : Approche méthodologique et nouvelles données pour l'étude de l'architecture des dolmens du Quercy : Le dolmen de la Devèze-Sud à Marcilhac-sur-Célé et le dolmen des Aguals ou de la Combe de l'ours à Gréalou-Montbrun (Lot) / Jean-Pierre Lagasquie ; sous la direction d'Henry de Lumley / Lille : Atelier national de reproduction des thèses, 2005. Où se procurer l'ouvrage sur la Toile : http://www.ebay.fr/itm/195305811240

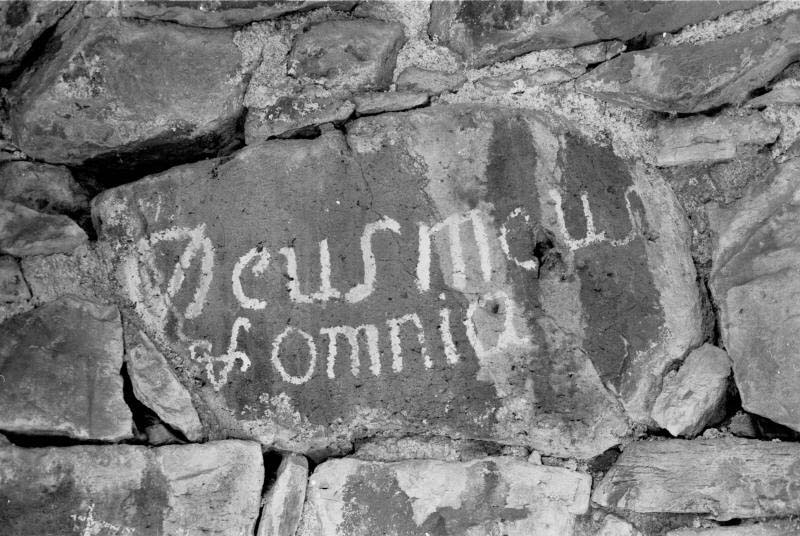

13- Nos membres et amis publient : Louis Cagin (stèles gravées remployées dans des murs de pierre sèche)

Louis Cagin, qui préside l'association dromoise Une pierre sur l'autre, a publié, sur le site du même nom, un article d'investigation des plus intéressants sur des murs en pierre sèche remployant des fragments de stèles provenant de sépultures, « Éléments d’étude du soutènement de la place de l’église aux Bellon à Bayasse [Uvernet-Fours, Alpes-de-Haute-Provence] », à l'adresse

Une pierre sur l'autre 3, rue du Manchot 26770 TAULIGNAN

14 - Il y a quarante ans : André Cablat et les « capitelles préhistoriques »

La revue savante héraultaise Cahiers d'Arts et traditions rurales, dirigée par Jean-Claude Richard, ancien directeur de recherches au CNRS, vient à son tour de rendre hommage à l'érudit et chercheur André Cablat dont nous avions signalé la disparition dans la présente page (cf. supra la rubrique 11 - Disparition de l'érudit et chercheur héraultais André Cablat (texte de Christian Lassure)). Gilles Fichou, que les membres du CERAV connaissent bien, s'est chargé de cette tâche.

À l'intention des personnes qui souhaiteraient se procurer cette bio-bibliographie, nous mettons ci-après un lien menant au bon de commande du No 33 de Cahiers d'arts et traditions rurales : Hommage à André Cablat

L'auteur de ces lignes a eu le plaisir de correspondre par lettres avec M. Cablat pendant une dizaine d'années. Une lettre de celui-ci, en date du 8 avril 1980, témoigne du solide bon sens et de l'esprit critique de son correspondant. Voici ce qu'il écrit.

Je vous sais gré de me fournir dans chacune de vos lettres des informations concernant l'architecture de pierres sèches. Il est toujours fort étonnant de comparer le point de vue respectif des divers auteurs abordant cette architecture. Mais il semble trop souvent que les notions rationnelles et scientifiques laissent la place à l'imagination et au romanesque.

Vous avez dû prendre connaissance de la publication de Mrs H. Canet et J.-L. Roudil "Le village chalcolithique de Cambous à Viols-en-Laval (Hérault)" parue dans Gallia Préhistoire, tome 21 - 1978, fascicule 1. Les conclusions relatves à des "capitelles préhistoriques" sont à mon sens assez hasardeuses. Rien pour l'instant ne permet, à mon humble avis, d'affirmer la possibilité de voûtes en encorbellement. Mr Canet, co-auteur du texte, m'a confié qu'il n'était pas d'accord avec les conclusions figurant à la fin de la publication qui sont de la main de Mr Roudil (directeur des Antiquités préhistoriques du Languedoc-Roussillon). La comparaison faite avec les soit-disant cabanes de bergers du Larzac, de Calvisson (Gard), et de Fitou (Aude), qui sont des cabanes de défricheurs des XVIIIème et XIXème siècles ne manquera pas de vous surprendre. (...)

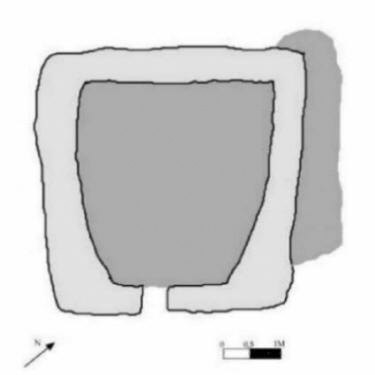

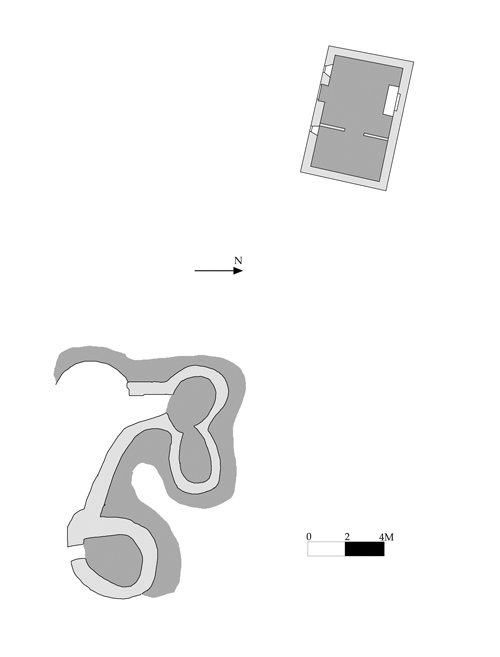

En compagnie de Mr Canet, j'ai parcouru le site de Boussargues remarquablement fouillé par X. Gutherz et son équipe. J'en ai fait un relevé sommaire que je joints à ma lettre (il doit rester confidentiel par courtoisie envers les auteurs, dans l'attente de leur publication).

L'on se rend compte en le parcourant que les tours en saillie lui donnent l'allure d'un site défensif. Les trois cabanes situées à l'intérieur de l'enceinte assez réduite (30 m de diamètre environ), dont il n'est pas fait état dans la publication, devaient être plus confortables à habiter que les tours de dimensions assez réduites.

Les fouilleurs ont patiemment récupéré les pierres éparses autour et dans deux des constructions circulaires. Si l'on tient compte de leur volume et si l'on procède à une restitution théorique sur les constructions circulaires correspondantes, l'on se rend compte que leurs murs ne pouvaient s'élever qu'à la hauteur de 1,30 à 1,40 m tout au plus, et qu'il ne reste plus une pierre pour confectionner la toiture qui est de 2,65 m de diamètre.

Le site de Boussargues est comparable à celui du Lébous publié par le docteur Arnal (plan ci-joint).

L'hypothèse du docteur Arnal qui voit dans le Lébous une forteresse préhistorique paraît toujours valable. Il prend comme référence les forts préhistoriques de "Los Millares" (Espagne), ceux de "Vilanova de Sao Pedro", de "Pedro de Auro", et de "Zambujal" (Portugal).

Il serait étonnant qu'il n'y ait pas eu de conflits de tribus à cette époque, nécessitant la construction de lieux défensifs que l'on découvre peu à peu dans l'Hérault.

Une mise au point n'est-elle pas souhaitable dans la revue du C.E.R.AV. Qu'en pensez-vous ?

C'est ainsi que le CERAV, alerté par M. Cablat, s'embringua dans une polémique marquée par un colloque et plusieurs publications et de nombreux grincements de dents... Pour en savoir plus sur le sujet, on peut se reporter aux pages suivantes de notre site.

* Christian Lassure (Premières parutions : dans Bulletin de la Fédération archéologique de l'Hérault, 1982, fasc. 2, pp. 1-5, et dans Actes des journées d'étude de Viols-le-Fort (Hérault) des 2 et 3 octobre 1982 sur « l'évolution des techniques de construction à sec dans l'habitat en Languedoc du Néolithique à la période contemporaine », dans L'Architecture vernaculaire, suppl. No 3, 1983, pp. 3-6) pierreseche.com http://www.pierreseche.com/evolution_techniques.html

* Christian Lassure, Cambous, La résurrection de l’âge des garrigues, textes de Roland Pécout, photos de Daniel Kuentz, dans Connaissance du Pays d’Oc, No 81, 1988 pierreseche.com http://www.pierreseche.com/recension_13.html

* Christian Lassure, Une nouvelle méthode de restitution des constructions circulaires chalcolithiques : la mémoire de la pierre http://www.pierreseche.com/memoire_de_la_pierre.html

* Gaston-Bernard Arnal, Critique sur une interprétation équivoque. État de la question sur les substructions chalcolithiques de Boussargues à Argelliers (Hérault) (A criticism of an ambiguous interpretation. The current state of knowledge on the stone structures of the Chalcolithic village of Boussargues at Argelliers in the Hérault department), 9 février 2002 http://www.pierreseche.com/mythe_boussargues.html

* Christian Lassure, compte rendu de Gaston-Bernard Arnal, Architecture préhistorique : essai sur les processus de dégradation, dans Archéologie en Languedoc, revue de la Fédération archéologique de l'Hérault, t. 17, 1993, pp. 66-81 (parution initiale dans L'Architecture vernaculaire, tome 18, 1994, pp. 57-60) 15 décembre 2002 http://www.pierreseche.com/processus_de_degradation.htm * Question de M. Josep Antoni Alcover en date du 15 juin 2004 pierreseche.com http://www.pierreseche.com/questions_et_reponses_2004.html

* Question de Luc Jallot en date du 12 août 2004 Questions et réponses 2004 rubrique 28 A pierreseche.com http://www.pierreseche.com/questions_et_reponses_2004.html

* Christian Lassure, La pierre et le bois dans la technologie de construction des Fontbuxiens : essai de restitution des superstructures de leurs édif ices à plan biabsidial et à plan circulaire, dans L’Architecture vernaculaire, suppl. No 3, 1983, pp. 43-56

15 - Communication de Gérald Pinault sur la restauration de la « chibotte du chef » à Vals-près-le-Puy (Haute Loire)

Gérald Pinault, membre-correspondant de l'association, s'est rendu sur le chantier de restauration de la grande cabane en pierre dite « chibotte du chef » dans le vallon de Crousas à Vals-près-le-Puy. Les travaux sont assurés

par les muraillers Jean-François Januel et Manuel Duvau, le commanditaire en est la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. Gérald Pinault a rapporté des lieux plusieurs photos dont il a bien voulu nous faire profiter.

Suivi de la restauration de la « tsabone de la mairie » par Gérald Pinault pour le compte du CERAV

La reconstruction de la partie éboulée de cabane sera entreprise en 2023. Pour en savoir davantage sur la grande tsabone de Vals : La rubrique No 3 supra : Nouvelles des vestiges lithiques viticoles de Vals-près-le-Puy (Haute-Loire) La « chibotte du chef » ou « mairie » à Vals-près-le-Puy (Haute-Loire) Les cabanes en pierre sèche du vignoble du Puy-en-Velay (Haute-Loire) : mythes et réalités

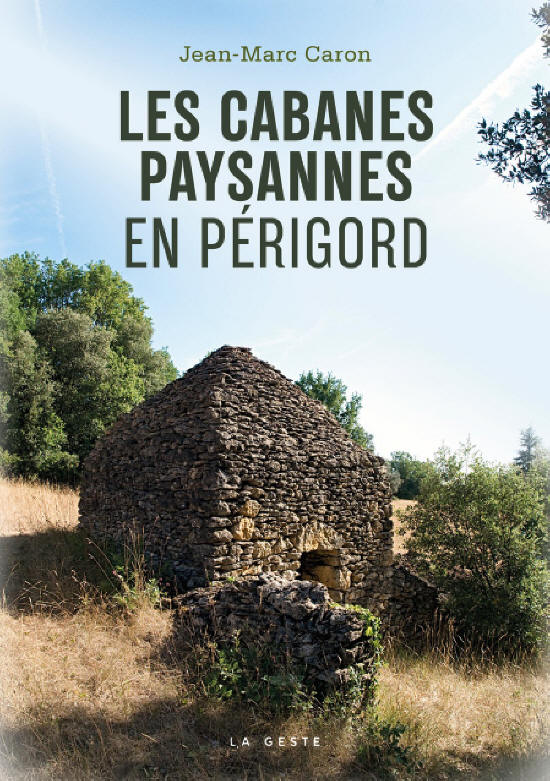

16 - Nos amis et membres publient : Jean-Marc Caron (Les Cabanes paysannes en Périgord)

Jean-Marc Caron, que les habitués de pierreseche.com connaissent bien pour ses articles sur l'architecture vernaculaire de la Dordogne, vient de faire paraître, aux éditions La Geste, une somme de premier plan sur les cabanes en pierre de son département, vestiges de l'essor viticole du XIXe siècle.

La présentation en page 4 de couverture nous renseigne sur la teneur du livre et la visée de son auteur :

La préface du livre retrace le parcours de Jean-Marc Caron en tant qu'historien, ethnologue et photographe. Nous la livrons ci-dessous en primeur aux lecteurs de pierreseche.com.

À l’âge de quinze ans, las de la vie en cité, Jean-Marc Caron quitte Aubervilliers et va habiter chez sa grand-mère, paysanne à Saint-Cybranet dans le Périgord noir. De là date son intérêt pour le monde paysan, ses paysages et ses bâtiments.

Entre 1990 et 1995, il se passionne pour les constructions agricoles en pierre sèche. S’inspirant de la démarche préconisée par le Centre d’études et de recherches sur l’architecture vernaculaire (CERAV) et doté de moyens financiers et statistiques ad hoc, il fait le recensement de ces vestiges en voie de disparition d’abord dans la commune de Daglan puis dans l’ensemble du canton de Domme. Les résultats pour Daglan sont publiés par le CAUE de Dordogne en 1994 (1). La même année, le rapport fait l’objet d’un compte rendu dans la revue du CERAV, L’Architecture vernaculaire (2), où déjà, en 1991, Jean-Marc Caron, en collaboration avec Pascal Fournigault, avait publié la monographie architecturale d’une cabane remarquable, la cabane de la combe du Rat à Daglan (3).

En février 1993, en partenariat avec le CAUE de Dordogne, le Conseil régional d’Aquitaine et la mairie de Daglan, Jean-Marc Caron crée la Maison de la pierre sèche de Daglan, association loi 1901 ayant pour buts de sauvegarder les constructions en pierre sèche, de faire connaître la technique de la maçonnerie à pierres sèches et de conduire des visites sur le terrain (4). Il choisit toutefois, en avril 1995, de quitter la Maison de la pierre sèche.

À la charnière des XXe et XXIe siècles, il crée sur la Toile un des premiers sites personnels entièrement consacrés aux constructions en pierre sèche du Périgord. Lui succèdent, en 2003, pierreseche.info et, en 2011, pierre-seche.com, qui accueillent de nombreuses photos de cabanes. S’y ajoute bientôt jm-photos.net, site voué aux balades photographiques en noir et blanc de l’auteur à travers les vestiges de l'architecture rurale du Périgord et du Quercy. Il cède la place, en 2017, au site jeanmarccaron.fr.

À partir de 2015, Jean-Marc Caron renoue avec la publication d’articles sur le site web du CERAV et dans la revue en ligne L’Architecture vernaculaire.

Prenant comme zone de recherche la commune de Bouzic, il complète le recensement des cabanes et guérites sur le terrain par l’étude des constructions portées sur le cadastre napoléonien. En comparant les anciennes parcelles avec celles du cadastre moderne, puis en confrontant les données obtenues à celles des états-civils du début du XXe siècle et de l’enquête de Cyprien Brard de 1835, il brosse un tableau très vivant des abris de pierre sèche à l’époque de leur utilisation viticole (5).

Toujours en 2015, il publie les résultats d’une enquête orale, cadastrale, archivistique et architecturale portant sur des cabanes devenues monuments historiques, les cabanes de Valojoulx, dans le nord-est du département, qualifiées tantôt de « gauloises », tantôt de « romanes » par le Tourisme local. Plus prosaïquement, Jean-Marc Caron place leur construction entre 1837 et 1841 et donne comme constructeurs-utilisateurs une famille locale d’agriculteurs (6).

En 2016, il délaisse les abris temporaires en pierre sèche pour l’habitat rural permanent, à savoir le hameau abandonné de la Garrigue à Florimont-Gaumier. Enquête cadastrale, observations de terrain et recueil de témoignages oraux lui permettent de reconstituer la physionomie et la vie économique et sociale du hameau au XIXe et au début du XXe siècle (7).

Il revient aux cabanes en pierre sèche en 2017 en publiant un article sur les photos de ce type de bâtiment dans l’œuvre de l’érudit et photographe toulousain Eugène Trutat (1840-1910), à savoir une cabane pointue, ou caselle, du Tarn-et-Garonne et des cabanes pyrénéennes d’estive ou de guides de montagne en Haute-Garonne et en Espagne (8).

La deuxième moitié de la décennie 2010 voit l’auteur publier sur de nouveaux thèmes de recherche : d’une part les vieux enduits décorés encore épargnés par la mode de la pierre apparente dans les façades de maison (9), d’autre part les fabriques en faux-bois créées par les artisans rocailleurs à la suite de l’introduction du ciment à la fin du XIXe siècle (10).

Le présent livre sur les vestiges viticoles en pierre sèche de la région de Domme constitue en quelque sorte l’aboutissement de trois décennies de recherches et de publications de la part de Jean-Marc Caron. Il témoigne de l’intérêt de l’auteur pour le passé agricole récent de sa région ainsi que de ses qualités à la fois d’historien et d’ethnologue, aussi à l’aise dans la confrontation des cadastres que dans le recueil de témoignages oraux. À ces deux visions s’ajoute celle du photographe, sensible aux paysages d’abandon, de friche et de ruine qui ont suivi la disparition de la viticulture périgordine.

Christian Lassure

(1) Recensement des constructions à pierre sèche sur la commune de Daglan, t. 1 et 2, collection « Recueils d'architecture rurale », CAUE du Périgord, s. d. (1994), non paginé.

(2) Compte rendu par Christian Lassure dans L’Architecture vernaculaire, t. 18, 1994, pp. 50-51, consultable sur le site du CERAV à l’adresse http://www.pierreseche.com/recension_8.html

(3) La cabane de la Combe du Rat à Daglan (Dordogne). Étude architecturale, dans L'Architecture vernaculaire, t. 15, 1991, pp. 25-35.

(4) La maison de la pierre sèche à Daglan (Dordogne). Historique et premier bilan, dans L'Architecture vernaculaire, t. 18, 1994, pp. 49-50.

(5) « Observations sur les vestiges lithiques agricoles de Bouzic (Dordogne) d'après le cadastre napoléonien », http://www.pierreseche.com/bouzic_vestiges_lithiques.htm 16 mai 2015

(6) Les cabanes de Valojoulx (Dordogne). Enquête orale, cadastrale, archivistique et architecturale, http://www.pierreseche.com/valojoulx_cabanes.htm 30 juin 2015.

(7) Le hameau abandonné de La Garrigue à Florimont-Gaumier (Dordogne) : observations sur le terrain et enquête cadastrale et orale, http://www.pierreseche.com/hameau_abandonne_la_garrigue.htm 18 septembre 2016

(8) Les cabanes en pierre sèche dans l'œuvre du « savant et photographe » Eugène Trutat, http://www.pierreseche.com/pierre_seche_trutat.htm 18 février 2017

(9) Derniers témoins d'enduits à la chaux à Saint-Cybranet (Dordogne), dans Hommage à Michel Rouvière (dir. Christian Lassure), L'Architecture vernaculaire, tome 38-39 (2014-2015), http://www.pierreseche.com/AV_2014_caron.htm 24 septembre 2014

(10) L'art des rocailleurs. Première partie : histoire, dans L'Architecture vernaculaire, tome 44-45 (2020-2021), http://www.pierreseche.com/AV_2020_caron.htm 29 novembre 2020

Références de l'ouvrage : Jean-Marc Caron, Cabanes paysannes en Périgord. Architecture paysanne de pierre sèche au XIXe siècle, La Geste, collection « Beau petit pays», 2022, 295 p., ISBN 979-10-353-1865-9

Pour se procurer l'ouvrage : - http://www.gesteditions.com/beaux-livres/beau-petit-pays/les-cabanes-paysannes-en-perigord

© CERAV sommaire nouvelles page d'accueil nouvelles 2011 (1) nouvelles 2011 (2) nouvelles 2012 (1) nouvelles 2012 (2) nouvelles 2013 (1) nouvelles 2013 (2) nouvelles 2014 (1) nouvelles 2014 (2) nouvelles 2015 (1) nouvelles 2015 (2) nouvelles 2016 nouvelles 2017 nouvelles 2018 nouvelles 2019 nouvelles 2020 nouvelles 2021 nouvelles 2022 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||